Quine 是二十世紀最重要的幾個哲學家之一,他的哲學理論對絕大部分的哲學工作者而言,既是離經叛道又如芒刺在背,卻是充滿了啟發性。由於他的理論如此與眾不同,如此以系統性的方式重新處理哲學議題,他或許是二十世紀哲學家中,最受人誤解的一位。他以反對分析/綜合語句的區分 (the analytic/synthetic distinction) 名聞遐邇,同時反對先驗/後驗 (a priori/a posteriori) 語句的區別,他否定意義與指涉具備任何事實層面,又擁護哲學—科學連續體的自然主義 (naturalism/naturalised epistemology),他甚至為此特別以當時科學研究的成果重塑經驗主義的核心,他所提出的﹙理論﹚不可﹙以被經驗﹚限定的論題 (the under-determination thesis) 與存有學相對性 (ontological relativity) 理論,使他成為科學非實在論 (scientific non-realism) 的重要支柱。[1]比較少被提及的是他對「真」概念的看法,另外最近益發少被注意的是他對邏輯真的看法。[2]無論如何,他的理論的系統性與殊異性,造成許多斷章取義的誤解。

所謂的分析/綜合語句區分,是指語句的真假值與世界的事實的關係。比如「XXX正在撰寫詞條」是否為真,要看事實上XXX是否在撰寫詞條,如果他在睡覺,這個語句為假,如果他在寫日記,這個語句為假。顯然這類型語句的真假值,跟這個世界的事實相關,這種語句稱為綜合語句。另一種語句是分析語句,像是「單身漢是沒有結婚的男人」或「鉛是金屬」,這種語句的真假值似乎全然由其組成部分的意義所決定。就分析句而言,我們一旦知道這種語句的意義,就可以直接判斷真假值,而對綜合語句來說,知道語句的意義只是知道它是否為真的必要條件而已。看起來,這個區分似乎順理成章,為什麼 Quine 要反對它呢?所謂的先驗/後驗語句的區分,是指語句依據什麼方式被接受,前者指的是無需透過經驗即可接受,後者指的是要透過經驗提供證據才行。這個區分同樣似乎是理所當然,「1 + 1 = 2」或「張三中了頭獎、或者他沒有中頭獎」這樣的句子,不需要經驗證據,我們並不是因為將一顆砂礫加上另一顆砂礫或其他類似的例子才接受「1 + 1 = 2」,我們也不用去查證張三是否中了頭獎,就會接受「張三中了頭獎、或者他沒有中頭獎」這句話。為何 Quine 會反對這麼直截了當的事情呢?

每當科學重大進展時,就有重要的哲學家出來試圖說明科學知識的哲學基礎。在啟蒙時代我們可以找到 Descartes,Newtonian 物理學時則是 Kant,相對論與量子力學則有邏輯經驗主義,譬如 Carnap。但是他們的共通點是從未跳脫哲學傳統對哲學與科學分野的定位,雖然 Kant 藉由追問人類知識如何可能這樣的問題,進行重塑哲學為建構論 (constructionism) 的努力,他依舊是在固有的哲學傳統中重建。要瞭解 Quine 為何拒絕前述如此明顯的區分,必須瞭解他如何看待哲學/科學。以下是我對 Quine 哲學的總體看法,以及合理化他的哲學系統的作法。

哲學與科學的共同特徵為何?為了解釋現象。雖然 Quine 在〈Epistemology Naturalized〉((Quine 1969a)) 提到「meagre input and torrential output」﹙貧乏的輸入與洶湧的輸出﹚的時候,指的是理論與證據之間的關係,它同時顯示了背後整體論 (holism) 的立場,同時可以看作 Quine 對哲學/科學的基本看法,也就是為了解釋﹙觀察﹚現象,人類發展哲學與科學理論。套句 Kant 的說法,透過感官經驗獲得的是雜多,現象貧瘠的原因是完全未曾概念化,幾千年來哲學/科學理論透過概念化的方式對各種現象提出更豐富的解釋。基於二十世紀邏輯和語言哲學的發展,Quine 將整個突破的關鍵放在語言的產生,對他而言,語言的學習就是學習一套概念化系統。隨著語言的出現和文字的出現,現象本身也日益複雜,此點暫容後敘。

哲學/科學理論是解釋現象的產物,而現象透過感官經驗而來,所以無論如何,我們都是面對並試圖解釋經驗現象,從這個角度來看,哲學相較於科學並沒有任何特權地位。任何方法、任何理論的目的都只是為了解釋現象,以此觀之,對經驗的解釋力最多賦予一個理論較高的評價,不會是使它為真。如果有相互競爭的理論,評估的標準就是實用與否而已,直到下一個更簡單、越少更動原有理論、或越有解釋力的理論出現之前,現有理論就是最好的理論。由於哲學並不比科學在這點上更特別,分析/綜合語句的區分或先驗/後驗語句的區分的接受與否都不過是實用問題。以 Carnap 為例,雖然他是提供肩膀讓 Quine 的理論出類拔萃的哲學巨人,我不認為 Quine 會認為 Carnap 在此點上僅僅是不夠徹底而已,相反的,就接受前述二區分以解決本身的哲學問題而言,Quine 應該認為 Carnap 在邏輯、語言哲學、知識論與形上學等等,都只走到半途。[3]對 Quine 來說,這二種區分本身與一般科學方法無異,任何直接認為它們存在且具備無需驗證的特殊地位的看法,不是預設結論、就是把哲學當作概念遊戲。就這點而言,前述幾位重要哲學家都不曾正面處理這個議題。[4]

尤有甚者,隨著語言、文字的複雜化,分析/綜合語句的區分與先驗/後驗語句的區分本身就是語言現象,直接賦予它們哲學上的根本地位有待商榷。我們對待這二種區分的態度與對待其他現象無異,即便我們接受此二區分,亦是基於實用的考慮,基於它們提供其他現象更好的解釋或解釋方法,這更可以說明直接接受此二區分的問題所在。

Quine 的哲學立場可稱之為徹底經驗主義,亦即一般理性運用與實用的考慮是我們面對經驗現象唯二手段。[5]只要能解釋經驗現象,就是可以接受的理論,不論是哲學或科學,即便是被視為與經驗無關的一階邏輯亦然,因為接受一階邏輯或某一個一階系統都是出於實用的考慮。[6]當 Quine 主張哲學/科學並沒有嚴格的分界,當他認為二者是一個連續體,他不會接受經驗本身有任何特殊地位,而是由我們當下的最佳科學理論的敘述所決定,這是他與古典經驗主義與邏輯經驗主義的一大差異。[7]

接著解釋諸節。第二節將討論 Quine 對「真」概念與真理的看法,釐清此點有助於討論接下來幾個重要的理論。第三節的目標是他對邏輯真的立場,此節將說明他如何反駁邏輯真的常規主義 (conventionalism),並進一步說明邏輯系統的接受與否亦是實用問題。第四節則是著名的經驗論的二個獨斷,將討論 Quine 反對分析/綜合語句區分與化約主義/證實主義 (reductionism/verificationism) 的論證策略與論證。第五節是關於自然主義化的知識論,說明 Quine 如何得到哲學-科學連續體的看法,以及這個立場的理論後果。第六節則是說明並討論不可限定說,本節針對許多混淆的看法,一一予以釐清,同時指出 Quine 本身未曾清楚說明的部分。第七節是翻譯的不確定性,除了介紹這個極富爭議的理論之外,將進一步討論幾個知名的論證,一個是來自於整體論,一個是不可限定說,一個則是存有學相對性或指涉的不可測度 (the inscrutability of reference)。第八節則討論存有學相對性,試圖釐清並解釋這個亦極具爭議性的理論。最後一節則是就 Quine 哲學系統的不同理解,簡短地討論其合理性。

Quine 袤廣的著作中,處理「真」概念或真理理論之處不多,而探討 Quine 的系統哲學或諸般特殊理論的文獻中,以他的真理理論作為研究對象的著作亦極罕見。絕大部分談到 Quine 對「真」的看法時,往往曖昧不明,或許這是 Quine 自身在觀點上時常反覆所造成。本節將簡要地說明他的理論,許多部分是利用他的想法予以合理擴充,接著再解釋為何在他的系統哲學中,真理理論扮演的角色如此重要。

「Truth is immanent」是談到 Quine 的真理觀時,必定提到的句子,除了內在於理論,它代表什麼卻不清楚。[9]多數學者認為它意指「『真』﹙概念﹚是內在﹙於理論/語言﹚」,也往往招致相對主義的批評,認為將「真」概念相對於不同的語言/理論,致使不同的語言/理論擁有不同的「真」概念。[10]不同於多數學者的解釋,我同意 Gaudet (2006) 的看法,他認為「去說語言 L 之中語句的真值條件為何,是不同於去說這些語句之中那些為真」(Gaudet 2006: 186)。[11]易言之,我們要區分關於「真」概念的理論與關於真理的理論,前者是所謂的真理理論,或更適合稱之為「真」﹙概念﹚理論,後者對 Quine 而言,則是我們所接受關於世界整體的科學理論 (the global scientific theory)。爰此,「Truth is immanent」並不是指「真」﹙概念﹚內在於我們的科學理論,而是決定哪些語句為真的依據是內在於科學理論,此點的細節容後再談。

Quine 的真理理論是縮簡主義式 (deflationary) 的消解引號理論 (the disquotational theory),他曾表示:

與其拆解「真」概念,我覺得乾脆縮簡 (deflate) 它;體認到對我們最不經意的靈機一動、或者是喜好或傾向,相較於消解引號理論對最深奧的宣稱所起的作用,〔這個理論〕對它們的適用並無絲毫遜色。(1990d: 345)

這樣的真理理論對「真」概念的解釋,訴諸消解引號真理語架 (the disquotational schema of truth):

'p' is true if and only if p﹙「p」為真,當且僅當 p﹚。[12]

縮簡主義諸般真理理論的主要差異,在於首要真理載具 (primary truth bearer) 的不同。譬如 Quine 與 Field 都視其為語句,而 Horwich 的極簡主義 (minimalism) 則是命題,不過他認為語句作為載具可以從命題載具的理論推論出來。這類型理論的共通點,在於將「真」概念或「真」性質視作最基本的概念或某種邏輯性質,無法再化約到其他實質 (substantive) 的概念或性質。這是它們與所謂實質真理理論的最大區別,比方符應理論 (the correspondence theory of truth) 或融貫理論 (the coherence theory of truth) 都將「真」性質化約成各自對應的實質性質,以個別的實質化約式的概念說明或定義「真」概念。[13]利用Horwich對縮簡主義的一般看法,消解引號理論將我們對「真」概念﹙「真」性質﹚的掌握,源自於對消解引號語架與其所有個例的掌握。如何建立一個完整的消解引號真理理論,當然還牽涉到其他考慮,並且解決許多重要的批評,由於本節意在整建蒯因的真理理論,有關消解引號理論的細節部分將從略。

在進一步說明消解引號理論之前,先簡略說明「真」與意義之間的關係。引號消解理論與 Davidson 對「真」概念/「真」性質的看法有類似的出發點,都視其為最基本的概念/性質 (primitive),而且是無法被定義或化約,但是其後卻大相逕庭。Davidson 接受實質的「真」概念/「真」性質,並且主張它們具備強大的解釋力,作為縮簡主義真理理論一支的消解引號理論則不然,不但一如上述視「真」概念/「真」性質為無法被化約的基本概念與邏輯性質,而且認為它們不具備任何解釋力。[14]Davidson 根據他對「真」概念/「真」性質的看法,發展真值條件語意理論 (the truth conditional semantics) 來說明意義,但是所有縮簡主義理論皆因為導致循環的緣故,不可能接受這套意義理論。對於消解引號理論而言,「真」述詞 (the truth predicate) 僅僅適用於所屬的語言,而且僅僅適用於已掌握其意義的語句,譬如我們都知道「臉書是極受歡迎的社群通訊軟體」的意思,所以我們都會接受「『臉書是極受歡迎的社群通訊軟體』為真,當且僅當臉書是極受歡迎的社群通訊軟體」;但是對於五百年前使用中文的人,由於他們無從掌握這句話的意思,他們亦無從接受上述消解引號語架的應用;所以消解引號理論需要一個與「真」概念/「真」性質無關的意義理論,否則我們需要先掌握語句的意義才能掌握消解引號理論對「真」概念/「真」性質的刻劃,但是又必須先掌握語句的真值條件以掌握其意義,意謂必須先掌握真值條件才能掌握對「真」概念/「真」性質的刻劃,這就形成循環。事實上,Quine 除了在「真」概念/「真」性質的看法上與 Davidson 分歧,他對意義的看法亦然,這將留待第七節對翻譯的不確定性的討論。

初步建立並解釋了消解引號理論之後,要舉出如此理解 Quine 的真理理論的理由。Quine 同意一個語句為真與否,有賴於實在界 (reality) (1970a: 10)。就單一語句而言,他說:

論及一給定語句之為真,只是間接之言;我們寧可直接說出該語句,而如此說是無關於語言,而是與世界相關。只要我們所談論的是單一給定語句之為真,完美的真理理論,是 Wilfrid Sellars 所謂的真理消失理論 (the disappearance theory of truth)。(11)

許多學者根據這個說法,認為 Quine 的消解引號理論不過是真理多餘理論 (the redundancy theory of truth) 的變形而已,其實不確。Quine 的理論反而是真理多餘理論不成立的重要根據,因為他主張對於任何語言,「真」述詞有其獨特且不可或缺的功能:

真理立足於實在界……「真」述詞的效益所在,正在於當我們關心於實在界時,某些技術上的複雜因素使我們被迫要提到 (mention) 語句。「真」述詞在此的使用以透過語句來指到實在界;〔「真」述詞〕在此提醒我們,儘管提到的是語句,實在界才是重點所在。(11)

所謂「技術上的複雜因素」(technical complications) 是指文法上的必要設計,以使我們可以對具備相同特性的「真」語句來進行普遍化,或者是在不記得某人所說的每句話,但要表示同意其所言這樣的案例中,以「真」述詞來進行盲目歸屬 (blind ascription),以執行語句的普遍化。[15]換個方式來說,某些長度無限的連言 (conjunction) 必須以「真」述詞來表達 (express),例如我們想要表達排中律,如果不使用「真」述詞,我們就必須說出所有排中律的例子,像是「『雪是白的或雪不是白的』、『草是綠的或草不是綠的』…」,其連言項的數量或連言的長度是無限,但運用「真」述詞的表達功能,我們可以說:「任何具備『p 或非 p』形式的語句皆為真」,在無限選言 (disjunction) 的案例亦如是。[16]

「真」述詞是 Quine 所謂語意上升 (semantic ascent) 的文法設計──我們可以透過談論語句來代替對實在界的談論,意即我們其實希望藉由無限連言或選言談論這個世界,但是因為其長度或數量的無限使我們的談論成為不可能,藉由「真」述詞我們可由談論世界的語句上升到談論語句本身。

上升到語言的參考層面,只是暫時由世界中撤退,因為「真」述詞的用處,正在於取消這語言的參考面。「真」述詞是一項提醒,儘管技術上上升到對語句的討論,我們的目光是在世界。(Quine 1970a: 12)

這是 Quine 對真理多餘理論著名的反駁。

就 Quine 看來,Tarski 對 T 語句的真理語架 (the T schema) 完全闡釋了這項特質。Tarski 證明了無法定義一個普遍的「真」概念,只能對一給定語言來定義其「真」概念。對任一對象語言 (object language) L,都有一個獨特的 T 語架:

(TL) X is trueL if and only if p,

以 L 中任何語句的名字來取代「X」,而以後設語言 (metalanguage) 對於該語句的適當翻譯來取代「p」。[17]

除了 Quine 對 Tarski 理論的褒揚之外,他認為 Tarski 透過滿足關係 (satisfaction) 的定義方式,只是後設語言運用量號 (quantification) 與變元 (variable) 的邏輯理論的偶然結果,並不是唯一可以說明「真」概念/「真」性質的作法。在 Quine 1976 中,他論證只要依據不同的邏輯—即述詞函子邏輯 (predicate functor logic),原本量號與變元的工作以常元 (constant) 取代,來自於滿足關係等等的語意概念的複雜議題,都不是理解「真」概念/「真」性質所必須面對的問題 (309)。

Tarski 證明了語意封閉語言 (semantically closed language) 所建立的語意理論,注定導致不一致 (inconsistent)。但是他所證明的並不是區分對象與後設語言是唯一的解決方式,而是一個真理理論所針對的目標語言,不能是建立該理論的同一個語言。Quine 對 Tarski 的 T 語架係以消解引號的方式來理解。對一個引號消解語句 (a disquotation sentence)——「雪是白的」為真,當且僅當雪是白的,整個引號是內含一個名字的語句的名字,「真」述詞是一種消解引號的設計。蒯因建議說,相對於建構它的語言,真理理論應該是依附於這個語言的一個額外部分 (Quine 1953a: 135-136)。[18]以下這段話,正足以顯示 Quine 是個消解引號主義者:

那些詢問〔「真」為何〕的人,找尋比消解引號更深刻的某種東西,也就是符應真理理論的有效殘餘……然而,消解引號的說明肯定是無可非難;「『雪是白的』為真,當且僅當雪是白的」是殆無疑義。此外,它是一個完整的理論說明:就每一個清楚的語句,它都解釋它的真或假。它甚至逾越了一個完整的說明:它對「真」述詞所橫加的要件,比語言中其他任何可以料想得到的述詞都強到難以承擔──飽受矛盾之苦。(Quine 1994: 10-11)

上述種種說法雖然包含了消解引號理論的基本精神,但仍需要更進一步說明。

我將 Horwich 對極簡主義的說明,應用到 Quine 的消解引號理論,作為這個理論的延伸。把消解引號語架──"p" is true if and only if p──當作一個公理語架,其所有例證都是公理,而「真」概念/「真」性質係透過這個語架與其所有公理予以掌握。[19]

目前對消解引號理論的說明,僅限於一個特定的語言,意即我們可以解釋「『雪是白的』為真,當且僅當雪是白的」這樣的消解引號語句,但是這個理論似乎不足以解釋不同語言的語句之為真,比如「『Snow is white』為真,當且僅當雪是白的」或「『Schnee ist weiss』為真,當且僅當雪是白的」,並不是原本語言的消解引號語句,「Snow is white」或「Schnee ist weiss」並不是中文語句。如果這個問題無法解決,消解引號理論不令人滿意。此處僅簡單說明解決方案,利用 Field 對純粹消解引號「真」(the pure disquotational truth) 與延伸消解引號「真」(the extended disquotational truth) 的區別,只要英文句「Snow is white」與德文句「Schnee ist weiss」可以翻譯為中文,消解引號理論可以第二種方式應用於它們 (Field 1986: 59;Field 1994: 128)。至於意義概念與翻譯理論的討論,將分別留待第四與第七節進行。

不過,除了消解引號理論之外,蒯因似乎又支持真理的符應理論與融貫理論。在 Quine (1990e: 80) 之中,他說:

然而,符應真理理論有某種正當性,就像塔斯基教導我們的。與其說:「雪是白的」為真,當且僅當雪是白的是個事實,我們可以直接把「是個事實」當作是空洞的而刪除,同時刪除的是事實本身,而代之以:「雪是白的」為真,當且僅當雪是白的。把「真」歸諸於該語句就是把白色歸諸於雪;在這個例子中,這就是所謂的符應。

問題出在第一句,彷彿他接受符應理論。事實是此處提到的消解引號理論或極簡理論,背後對「真」概念/「真」性質的直覺都是符應式,只不過無法接受符應理論背後的形上學涉入。對於 Quine 來說,「真」本身會直接導引到為真的語句本身,消解引號理論認為「真」一定立足於實在,但這並不是「真」概念/「真」性質與實在的關係,而是為真的該語句本身與實在的關係。另一方面,他又似乎主張某種融貫關係 (Quine 1960: 24):

毋寧當我們轉向一個至少在假設上被接受的實際理論內部,我們才能夠說這個或那個語句為真。……「真」合理施用的所在,是由給定理論的語詞所措辭的語句,並且由理論內部 (within)——包括理論所設置的實在——來瞭解它。

當然,這其實談的並不是「真」概念/「真」性質的「真」理論,而是關於哪些語句實際上為真的﹙科學﹚理論,也就是所謂的真理內在於﹙科學﹚理論。

至此,缺少對語句真值條件的說明,消解引號理論尚不完整。於 ㄒ Quineㄒ1953a (134-6),他主張除了對 Tarski 真理語架 (the T (ruth) Schema) 採取消解引號式的理解之外,亦必須以消解引號的方式來理解他的「is true of」——即「指稱 (denote/signify)」——與「name」﹙命名﹚。它們可以表述為下列方式:

(1) ‘ ’ is true-in-L of every __ thing and nothing else;

(2) ‘ ’ names-in-L __ and nothing else.

(1) 之中二條底線的空格,填入任一全稱詞 (general term),(2) 之中的空格則填入任一專名,這就是消解引號指涉理論 (the disquotational theory of reference)。Quine 對 Tarski 的真理與滿足理論的解讀,其實就是前述的語意上升,分別應用在語句或﹙指涉性﹚語詞。[20]在 Quine 1960,他說明了語詞的語意上升:

對於存在了什麼東西的討論,語意上升的策略把討論帶進另一個領域,在此雙方就對象﹙係指字詞﹚與對象相關的條件擁有較佳的同意基礎。(272)

通常這種語意上升出現在討論抽象事物的時候,譬如公里或﹙幾何學的﹚點。至於 (1) 與 (2) 之中第一個空格到底指稱或指涉到什麼東西呢?他在 Quine 1986a 中表示:

在母語中,﹙我現在主張﹚指涉最好被當作是瑣細但沒有問題的,就像 Tarski 的真理典範。因此「倫敦」指謂倫敦﹙無論那個是什麼﹚,「兔子」指稱兔子﹙無論那些是什麼﹚。(460)

由 (1) 與 (2),就組成了消解引號指涉理論。[21]

為什麼消解引號理論是合理的「真」理論呢?一方面它保留了符應的直覺,卻沒有高度的形上學糾葛,另一方面,它指出了「真」述詞重要的表達功能,缺乏這項功能就不可能以有限形式表達無限的連言或選言。Horwich (1998b) 此提出論證攻擊其他實質「真」理論,因為它們都不能解釋「真」述詞這項功能。譬如以「凡具備『p or not p』形式的語句皆為真」(Every sentence with the form "p or not p" is true﹚為例,符應理論會要求「凡具備『p or not p』形式的語句」符應事實,融貫論會要求它與所接受的真語句相融貫,實用理論 (the pragmatic theory of truth) 則會測試它是否滿足實用的要求。但是它根本不是一個完整的語句,所以它不可能符應事實、與系統相融貫或者滿足實用的要求。這或許不足以完全說服所有支持實質「真」理論的人,但至少是他們必須面對的難題。

消解引號理論的介紹至此暫告一段落,它的重要性與進一步的討論,隨著以下數節的主題將呈現出更深入但亦更複雜的風貌。此處僅先指出它與哪些 Quine 的著名理論相關:何謂邏輯與數學真理、自然主義化的知識論、理論的不可限定、翻譯的不確定性與存有學的相對性。

自古典經驗論 (classical empiricism) 開始,將知識的來源置於經驗的基本立場,就面對如何安置數學知識的難題。雖然把經驗當作知識的來源可以說明自然科學,但是自然科學所發現的經驗律則是量化的法則,處理質量、體積、與力等等的數量關係,因此數學對這些法則的內容與計算絕對必要,但是數學很難被當作來自於經驗。以 Hume 為例,他認為一切觀念皆來自於﹙感覺﹚印象 (impressions),而他的解決方案是把數學視為觀念間的關係 (relations of ideas),所以即便觀念來自於經驗,觀念間的關係則不然。然而這個方案有明顯的缺點,數學遠比一般自然科學更為明確,它的基礎如何可能是如此模糊又稍縱即逝的觀念呢?

Kant 自述因為 Hume 的學說而驚醒理性主義獨斷的迷夢,他提出不同的方案。除了外在世界知識的內容來自於經驗,他並不接受前述 Hume 與古典經驗論的基本立場。雖然他認為理性主義者的理論,是將運用於經驗上的範疇 (categories) 誤用於超越經驗之外的地方,他繼承了先驗知識必定有更確實的基礎的看法。他首次清楚區別了先驗後驗與分析綜合語句的不同組合:

分析

綜合

先驗

○

○

後驗

X

○

先驗分析與後驗綜合語句的組合並不令人意外,前者指的是絕對的真理,但是並不增加人類的知識,後驗綜合命題當然可以使人類知識增長,但卻無法提供絕對的真理。所以 Kant 就將當時數學的表率-代數與歐氏幾何-歸於先驗綜合一項,賦予它們既是絕對的真理、又增添人類知識的特性。著名的例子包括「7 + 5 = 12」,他認為 7 和 5 和加法的概念並不包含 12 的概念,所以這不是分析句,但是它為真的基礎不來自於經驗,所以它不是後驗的。另一個例子是「三角形內角和是 180 度」,前者三角形內角和的概念並不包含 180 度的概念。就算不論 Kant 倚賴主述詞結構的說明是否足以捕捉所有數學真理的形式,這種作法最大的問題是把數學真理的基礎置於人類心靈偶然的存在與偶然的特性之上,使得必然為真的數學真理一變而為偶然的存在。尤有甚者,既然人類心靈的特殊性純屬偶然,意謂著人類心靈可以具備不同的特性,所以 7 加 5 可以等於 13 (Russell 1959: 87)。此外,Kant 藉以解釋數學真理的主述詞模型,來自他所獨鍾的 Aristotle 三段論 (syllogism),這使他的理論完全無法說明邏輯真理的知識論地位。

Carnap 作為邏輯經驗論者 (a logical empiricist),認為 Hume 與 Kant 之所以無法適當地解釋數學真理與邏輯真理,是因為他們缺乏亦不瞭解﹙現代﹚邏輯的力量。邏輯在此不僅被視為推論的規則,亦是分析語言的首要工具,而語言自啟蒙以降到二十世紀之前,都被視為無涉於哲學思考與反省,而這正是當代分析哲學與十七至十九世紀哲學分歧的起點。

自 Frege 與 Russell 肇始,現代述詞邏輯的發展可以針對攸關排序 (order) 的命題,給予純邏輯的證明,譬如像是自然數的關係結構。這導致了邏輯主義 (logicism) 的發展,主張數學可以被化約到邏輯。首先是數學語彙可以邏輯語彙定義,其次是數學推論就是某種邏輯推論,而不像 Kant 與他的追隨者所以為,對排序的理解必須倚靠我們對時間與空間的瞭解。

對以邏輯經驗論/實證論 (logical empiricism/positivism) 為主的當代經驗主義者而言,邏輯主義的進展帶來一個嚴重的知識論問題。根據實證論的學說,無法被經驗否定的語句毫無意義,這是對傳統形上學的反動,將形上學語句當作是無意義的噪音。但是邏輯語句和數學語句卻受了池魚之殃,因為它們也無法被經驗否定,因此應該毫無意義可言。為了擺脫這個困境,許多當代經驗主義者接受了內容稍有出入的語言主義 (the linguistic doctrine),邏輯語句和數學語句是根據所屬的語言來決定真假。語言主義的優點之一是保持了經驗主義的基調,無論是否需要某種天生的機制,關於字詞的知識是經驗知識,意即我們一定要透過經驗才能得到。以語言主義來說明邏輯和數學知識,是將這類型的知識奠基在經驗知識之上,儘管這並不代表邏輯和數學知識是經驗性的,它至少排除它們來自某種神秘智性直覺 (intellectual intuition) 的可能。

Quine 對語言主義的一般性批評,是這種理論本身並不是經驗主義所倡議的理論形式,因為就意義的經驗標準而論,這種理論自身並沒有滿足經驗主義的要求,因為並沒有任何經驗測試的方式。語言主義通常亦主張所謂的分析與綜合語句的區分,只要依據對構成語句的語言表式 (linguistic expressions) 的意義的知識,以及對複合表式如何在意義上依賴其組成部分的意義的知識,就可以形成足夠的基礎來知道某些語句的真假。這個部分是下一節的主題,但是此處要點明的是上述的批評照樣適用,意即語言主義對分析綜合語句的區分的說法本身,亦不滿足經驗主義的經驗測試的要求。易言之,此二主張就其自身而言,都欠缺經驗驗證的基礎,所以不是經驗性的、或說不是經驗主義式的。

由於 Quine 對語言主義的主要批評對象是 Carnap 的理論,所以討論將集中在此。Carnap 的理論提出著名的豁達原則 (the principle of tolerance),既然邏輯語句和數學語句的真假、以至於分析綜合語句的區分都跟所屬的語言有關,不同的語言就會有不同的邏輯真理與數學真理,也會形成不同的分析語句。但是在語言的選擇上,並沒有對錯可言,因為就 Carnap 看來,對錯與否跟是否合理有關,而是否合理就是是否合乎邏輯,而所謂的邏輯就是一個人所使用的語言的規則,所以任何人在批評某個語言選擇是為錯誤的同時,都無法一致地宣稱他的評斷標準本身是對的。因此,語言的取捨實繫於它是否有利於某個目標的達成,但是這不是個理論議題,而是個實用 (practical) 議題。[22]

在 Carnap 1950,因為主張哲學與科學是截然不同,他區分了內部問題與外部問題 (the internal/external questions)。一旦選擇了一個語言,就會形成特定的分析語句和存有學問題。以數字為例,一旦接受了一個包含初等算術 (elementary arithmetic) 的語言,就會形成「4 在 3 跟 5 中間」這樣的分析句,數字的存在與否顯然根本不是個問題。所以哪些語句是分析句,哪些事物存在,這些問題唯有在接受了某個語言之後才有答案,換言之,這些問題無法獨立於所選擇的語言之外來回答,這就是所謂的內部問題。至於要選擇哪一個語言,這是個外部問題,其答案在於希望透過選擇的語言達成何種目標。基於這個區分,Carnap 認為傳統哲學欠缺現代邏輯和語言的知識,所以所問的問題,不是源自於混淆了內外部問題,試圖在特定的語言之外回答存有學問題,就是根本無法在一個擁有明確語法的形式語言中被表達出來。

Carnap 的內部問題代表的就是所謂的常規主義,也是更明確的語言主義,根據這個立場,邏輯語句和數學語句之為真,是因為接納了一組語言常規 (linguistic conventions),易言之,只有邏輯與數學真理是依據常規而為真 (true by convention)。常規主義並不是說非邏輯或非數學的語句的真假與常規無關,它們的真假都部分決定於語言常規,邏輯和數學語句的特殊處,在於它們的真假完全由常規所決定。依照這樣的立場,邏輯和數學語句的知識論特性與形上學上是何種存在都可以回答,前者是因為它們純粹依據常規為真,所以它們的證立性 (justifiedness) 不來自於經驗,後者則是可以根據所接受的常規而解釋哪些語句是邏輯語句,哪些語句是數學語句。

〈Truth by Convention〉(1936) 與〈Carnap and Logical Truth〉(1954) 是 Quine 討論常規主義的主要論文。以下因為篇幅關係,僅簡單敘述 Quine 的論點,不會深入討論。在 Quine 1936,他首先處理定義常規主義 (definitional conventionalism)。[23]作為一種常規的定義,他認為特性是表述的縮略 (notational abbreviation),以下述為例:USA =def United States of America。[24]這種表述的縮略必須滿足一個形式條件,定義中的被定義端僅僅指到字詞的形式或形狀,而不是其意義,這個條件的設定是為了達到可消去性 (eliminability) 的要求 (78)。比如「USA 是強大的軍事國家」,其中上述縮寫定義的被定義端「USA」,可以直接被消去而以「United States of America」取代,如果「USA」在定義中不僅僅是指到形式或形狀,而是指到意義,那麼在消去它的同時並不能以「United States of America」來取代,因為定義端與被定義端在意義上完全相同,以至於不能以同義的「United States of America」取代「USA」。因此從形式的角度來看,作為被定義端而引進的符號,完全是任意的﹙同前﹚。

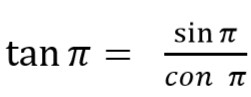

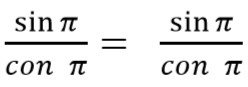

Quine 進一步主張,如果一個定義完全獨立於包含邏輯在內的任何學說,即使是對於再微不足道的語句,它都不能提供基礎 (78-79)。這可以他舉的例子來說明:「 」是一個三角函數的定義,但是這個句子之為真亦不是純粹因為它本身是個定義,亦即並不是依據定義而為真,這個定義所扮演的角色毋寧是藉由允許改寫「

」是一個三角函數的定義,但是這個句子之為真亦不是純粹因為它本身是個定義,亦即並不是依據定義而為真,這個定義所扮演的角色毋寧是藉由允許改寫「 」這個邏輯語句,而把後者的真值傳遞給前者。Quine 表示:「[一般說來,]被稱為定義的邏輯後果這種寬鬆的說法,其實…可以更精確地敘述為是一個邏輯真理的縮寫定義」﹙79,下線為我所加﹚。

」這個邏輯語句,而把後者的真值傳遞給前者。Quine 表示:「[一般說來,]被稱為定義的邏輯後果這種寬鬆的說法,其實…可以更精確地敘述為是一個邏輯真理的縮寫定義」﹙79,下線為我所加﹚。

就支持邏輯主義立場的定義常規主義而言,數學語句之﹙純粹﹚依據常規而為真 (true by convention),是經由邏輯表達式作為基礎,將數學表達式完全變成邏輯表達式的縮寫,由此化約到邏輯語句的﹙純粹﹚依據常規而為真。既然定義常規不足以提供邏輯語句為真的依據,在缺乏邏輯語句是純粹依據常規為真的說明之下,前述的化約只是說明了某些先驗原則﹙數學﹚可以常規性地被化約到其他先驗原則﹙邏輯﹚,但是先驗知識本身的一般性問題卻懸而未決。意即即使某些語句之純粹依據常規而為真,可以說明它們不需經驗驗證的先驗特性,我們並沒有純粹依據常規而為真的充分說明。

Quine 接著處理公設常規主義 (postulational conventionalism),這個類型的理論並不訴諸定義來說明依據常規而為真,而是訴諸公設或說公理。Quine 對邏輯真理的解釋需要以下幾個說明 (Quine 1936: 80):

1. 一個語言表式 E 在一個語句 S 之中的出現是空洞的 (vacuous),如果以文法上被允許對 E 的替換下,S 的真假值不會改變。﹙譬如「a is not P」,假設「b」是「a」在文法上被許可的替換,而且替換之後的「b is not P」與原句真假值相同,那麼「a」在 S 之中的出現就是空洞的。同樣的道理,如果「P」亦有類似的性質,那它也是在 S 之中空洞的出現。﹚

2. 由於「a」與「P」在 S 之中空洞的出現,所以代換其中之一或二者所形成的新語句,被稱之為 S 的空洞變體 (vacuous variants),具備同樣特性的語句就形成 S 的所有空洞變體的集合。

3. 根據 Quine 的定義,如果 E 出現在所有 S 的空洞變體中,那 E 就是在 S 之中根本地出現 (occur essentially)。

4. 邏輯真的定義是下述排他性選言 (exclusive disjunction),它不是只有邏輯連詞 (logical connectives) 在其中根本地出現的真語句,就是這樣的真語句的定義縮寫。[25]

5. 要說明何謂依據常規為真,一個簡便的作法是擬定一個名單,上面僅僅包括那些邏輯連詞根本出現的語句,並且賦予名單上的成員以真值,其結果就是讓所有的邏輯語句都是依據常規而為真。但是這不可能成功,因為邏輯真語句有無限個,這個名單會有無限個成員,所以根本不可能完成。因此必須找出方法,以有限的方式來將真值賦予無限數量的語句。

這就引導至公設常規主義,以下述語架為例:

1. If (if p then q) then [if (if q then r) then (if p then r)].

2. Quine 顯示只要一個公設式常規就可以表達 (1) 的無限數量的邏輯真語句,這些語句之中只有「if-then」與「not」是根本的出現。以下的說明來自 Becker 2012 (31-32),其公設式常規包含三個部分:

3. 允許所有以語句替換 (1) 之中的「p」、「q」與「r」的結果為真。

4. 允許在「If p then q」中「p」的替換表式為真時,任何為真的表式替換「q」時,都會使「If p then q」為真。

5. 允許以任何語句替換「If p then if ¬p then q」或「If if ¬p then p then p」之中的「p」與「q」,其結果皆為真。

正如 Quine 所說,(I)-(III) 可被證明可以賦予真值給所有只有「if-then」與「not」是根本出現的語句,好比 (1)。基於這些公設常規,以及對作為基本語詞 (primitive terms) 的邏輯連詞的定義﹙前一段的 1-3﹚,所有的邏輯真理都可以被賦予真值,所有真值函項邏輯 (truth functional logic) 的真理,都據此成為依據常規而為真。

前述邏輯與數學語句如何依據常規而為真的方式,似乎恰當地說明了邏輯與數學如何無需經驗驗證但仍具備重要的知識論地位。[26]但是 Quine 提出了二個問題。首先是這種說明邏輯/數學語句如何依據常規為真的方式,必須排除經驗科學可以依常規而為真的可能性,否則這個方式本身不足以證成 (justify) 邏輯/數學語句的特殊知識論地位。然而前述的方法的確適用經驗科學,只要選取非常少的一組經驗字彙作為基本語詞,再擴充我們的常規,我們就可以盡情地將經驗科學語句解釋為依據常規而為真。[27]當然,經驗科學的特性是受到經驗的檢驗,因此的確有可能某些經驗科學語句會不相容於 (incompatible) 經驗觀察,但是我們只需修改常規即可。不要忘了 Carnap 的內外部問題的區分,邏輯與數學亦仰賴對語言的外部實用選擇而形塑內部的特定常規,這意謂著它們也可以因為實務的需求而取捨。

Quine 試圖為常規主義者找出反駁之道。他訴諸了傳統上先驗/後驗真理的區分 (the distinction between a priori and a posteriori truths),他認為這個區分的解釋可以是行為主義式,也就是我們願不願意放棄某個語句的程度,而在那些不願意放棄的語句中,有一組語句是在任何情況下我們都不會棄絕的就是邏輯與數學真理。因此我們有好的哲學理由來明確建立它們的基本語詞,並據以將邏輯與數學真理當作是依據常規而為真,但是卻不會把這種作法延伸到偶然為真的語句。

即便如此,前述對邏輯語句如何依據常規為真的說法有致命的缺點。(I)-(III) 這三個常規本身都是普遍的,它們公告符合特定敘述的所有語句皆為真,因此從普遍的常規推出任何具體的語句,都需要邏輯推論,這就牽涉無限後退的問題 (Quine 1936: 103)。因為必須建立新的常規來解釋這種推論,但是這些常規又會面臨同樣的問題。[28]

Quine 的論證策略分為二步驟:第一,訴諸公設來說明邏輯語句如何依據常規而真,再論證為何不可能有一張羅列所有邏輯真理的清單,因為有無限個邏輯語句,所以常規不是個別特殊而是普遍的;第二,常規必須以普遍的圖式化型態呈現,為了將普遍的常規施用到個別案例,必須運用邏輯進行推論,這形成解釋的無限後退。事實上,(I)-(III) 的形式化敘述已經運用到「真」述詞的表達功能,假如不是如此,它們根本無法以有限方式表達出來。Quine 的論證如果不曾利用這項功能,亦無法用有限的方式表現。

Quine 於〈Carnap and Logical Truth〉之中再次對常規主義提出批評。他同意歐式幾何從公設推論定理的方式,使公設與其他幾何真理有所不同,公設的確是某種常規。但是他不認為幾何公設是依據常規而為真,因為它們在當作歐式幾何的常規之前,早就被當作是真理 (116)。這段說明顯示了 Quine 對公設與定義的看法,他區分它們為立法式的 (legislative) 與推衍式的 (discursive),立法式的公設是真正使語句依據常規而為真,但推衍式的公設是由一組已經存在的真語句,選出一組語句作為推論其他已知或未知語句的基礎 (118)。他再進一步說明後者,它確立的並不是真理,而是真語句之間特殊的排序,也就是說,這種挑選並不是只有唯一一種而已﹙同前﹚。Quine 認為定義亦有立法式的與推衍式的區分,前者不是關於引介新的符號系統,就是重新釐清或者重新定義已經存在的符號,後者則是描述已經存在的可替換性 (interchangeability) 或相同外延 (co-extensiveness) 的關係。

Poincaré 提出另一種常規主義,似乎使 Quine 對 Carnap 常規主義的批評難以適用。他以非歐幾何為例,因為一個給定的非歐幾何系統的一致性,讓幾何真理不再是先驗的,因為假如它們是先驗真理,與它們相抵觸的非歐幾何語句不可能是一致的。但是非歐幾何語句無法被經驗所推翻,所以它們也不是經驗的。[29]因此它們之為真一定要有第三個來源,也就是依據常規而為真。Poincaré 認為我們對幾何學的選擇方式,是依照便利性 (convenience) 與簡單性 (simplicity) 種種實用考慮的規定,在這種意謂下這樣的選擇是常規的。

前述對公設與定義的區分可以回應 Poincaré 的理論。Quine 認為立法式與推衍式的區分並非關於語句,而是行動或事件。前者是宣布一個語句為真的行動,後者是將某些真語句與其他真語句分開的行動。經由立法式地建立公設,我們的確在「常規」的意謂下,讓一個語句依據常規而為真,但是在這個語句上持續展現的特徵只是它為真而已,不是常規性 (conventionality)。[30]

之前在說明〈Truth by Convention〉時曾提到,依據常規為真對邏輯與數學語句的特殊地位的解釋,必須在科學語句不具備這種特性下才成功,此處 Quine 運用同樣的論證策略。就算基於實用考慮而選擇的立法式公設在幾何學或集合論獲得成功,這種方式在自然科學扮演同樣重要的角色。譬如物理學家在採用一個理論假設時,她刻意做此選擇的理據 (justification) 一樣僅僅出於簡單性與實用性 (Quine 1954: 121)。換言之,如果幾何學或集合論等可以基於實用考慮而採納﹙立法式﹚公設,而且幾何學與集合論語句因此被當作依據常規而為真,那麼自然科學的假設亦不遑多讓。所以常規主義的企圖並不成功。

至此,對於 Quine 批評常規主義的簡要說明告一段落,他對常規主義的反駁,可被視為否定常規可以幫助我們解答關於邏輯和數學語句的知識論與形上學問題。接下來要討論與依據常規而為真有密切相關的分析性議題,本節的說明可以簡化下一節的討論。

要說〈Two Dogmas of Empiricism〉是 Quine 最著名的論文實不為過,此篇論文最早於 1951 年刊登在《Philosophical Review》第 60 期,本節所引用的版本是 1953 年收在 Quine 的論文集《From a Logical Point of View》,其中第四節增添了新的內容。這篇論文主要是反對數百年來視為理所當然的分析句與綜合句的區分 (the distinction between analytic and synthetic sentences),認為這是經驗主義者不應該接受的獨斷教條,另一個經驗主義者的獨斷則是化約主義 (reductionism),認為所有綜合語句都可以被化約至關於直接感覺經驗的現象語句。Quine 認為對經驗主義而言,此二獨斷在根本上相互關聯,論文的前四節將焦點集中在對分析語句的一般說明,第五節與第六節的一部分是針對經驗主義理論藉由對綜合語句的說明,而對分析語句提出不同的說明。

〈Two Dogmas of Empiricism〉(Quine 1953c) 是出了名的複雜與難解。[31]一個主要的爭論是 Quine 的論證策略,因為一到四節是以列舉的方式,說明幾種當時或歷史上證立分析性的方式皆無法達到目的,第五與第六節則是針對邏輯經驗主義的意義與證據理論,提出整體論予以反駁,並進而否定分析性可由此得到支持。但是這些部分結合起來,並不能形成一個有效論證,並不能徹底排除分析與綜合語句區分的合理性,頂多可以說邏輯經驗主義無法成功提出說明而已。

Kemp (2006: 19-20) 對 Quine 的論證策略有一個很好的說法,他認為 Quine 的論證方式不同於一般的哲學論證,反而像是物理學。他舉的例子是對於一種力是否存在的爭論,它的存在不可以僅僅在預設它存在的情況下被解釋,而且借助它的存在來解釋的現象,不能有不借助它而能獲得解釋的其他方法。Kemp 的說法的確有啟發性,不過我的看法略有不同,我認為 Quine 並不是獨鍾科學論證的方式,而正如第一節所述,他是認為無論是哲學或科學都是為了回應現象,所以分析句與綜合句的區分亦不具特殊地位,但這對企圖論證支持分析與綜合語句區分的人來說,是完全不能接受的事情。其實在前一節討論常規主義時,已可看出這種論證。以此種方式觀之,Quine 是將分析和綜合語句的區分視為是為了解釋某種現象,所以前四節大部分的論證,都以討論的方式預設了分析性來處理,而第五、第六節則是指出不接受邏輯經驗主義的理論,依然可以有其他的方式來解釋現象。

首先簡略地說明第一與第二節。Quine 先區分二種分析句,第一種是邏輯真語句,像是「單身漢是單身漢」,第二種是可以利用同義詞替換而得出邏輯真語句,譬如以同義的「單身漢」替換「沒有結婚的男人」,「單身漢是沒有結婚的男人」會變成「單身漢是單身漢」這樣的邏輯真語句。這個說法有其問題,因為許多分析句並不滿足這個條件,像是「跑步的人移動身體」或「鉛是金屬」。不過 Quine 對 Kant 的分析句定義的修改,或許可以解決這個疑問。正如上一節所談論,Kant 的邏輯是 Aristotle 三段論,所以他的分析句皆是主詞-述詞結構,他認為分析句就是只要我們意識到主詞的概念之中的多樣內容,就發現述詞的概念包含 (contained) 在其中。姑不論這種主述詞方式不足以恰當捕捉所有分析句,亦不論包含關係是否足夠清楚到說明分析句,這個說法的問題在於訴諸偶然的心理思考過程以發現包含關係。Quine 的建議則是將分析句定義為:「語句之為真僅依賴語詞的意義而獨立於事實之外」。這個分析句的定義顯然比前述訴諸語詞同義性的定義更廣,因為它可以說明「跑步的人移動身體」這樣的語句為何是分析句。無論如何,為了簡便起見,接下來的討論皆以 Quine 訴諸語詞同義性的說明為主。

根據上述對分析句的說明,Quine 首先探討何謂意義。意義必須與命名 (naming)——意即指涉關係——有所區別。簡言之,作為單稱詞 (singular term) 的晨星﹙啟明星﹚與暮星﹙長庚星﹚都命名或指涉 (refer to) 到金星,但是它們的意義不同,前者包括早晨最晚落下去的星星,後者則包含傍晚第一顆升起的星星。作為全稱詞 (general term) 的「有心臟的生物」與「有腎臟的生物」適用於同樣的生物,也就是擁有相同的外延 (extension),但是它們的意義顯然不同。所以語詞的意義與它的指涉或外延並不相同。

Quine 也考慮了 Aristotle 的本質 (essence) 是否可以說明意義。對 Aristotle 而言,人的本質是有理性的動物,而人有二隻腳的二足性並不是人的本質,但是二足性顯然是二足動物的本質,所以依據考慮本質的立場,人的本質不包含二足性,而二足動物的本質不包含擁有理性。然而從意義的角度來看,要說「人」這個語詞的意義是有理性的動物,但是卻不包含二足性,或者反之,都是荒謬的說法。Quine 說:「意義是本質在脫離它所關係到的對象,而與文字結合後的產物」(1953c: 22)。

如果語詞的意義既不是它的指涉或外延,也不是它所應用到的對象的本質,意義其實難以說明。但是 Quine 接著指出,其實意義的不清楚並不會影響對分析性的說明。意義理論的首要工作不再是釐清意義,而是語言形式之間的同義性與語句的分析性。如果各種語言形式的同義性得到說明,意義可以同義性來說明,是同義的語句所共同擁有的東西。所以現在對分析性說明的重擔,就落在如何說明同義性之上,但是同義性本身並不會比分析性清楚多少。

Carnap 試圖利用狀態敘述 (state descriptions) 來說明分析性。Carnap 認為一切複雜語句都是原子語句 (atomic sentences) 加上邏輯連詞而形成,所謂的原子語句就是由 n 位述詞與 n 個單稱詞所組成,譬如由一個單稱詞「張三」與一位述詞「是單身漢」所組成的「張三是單身漢」,就是原子語句。一個狀態敘述就是對一個語言中所有原子語句分配真假值,假設有 S1、S2 與 S3 三個原子語句,分別為真、真、假,再假設「→ (if-then)」是唯一的邏輯連詞,其定義為僅當前件真而後件假時為假,複雜句就包括「S1 → S1」、「S1 → S2」、「S1 → S3」、「S2 → S1」、「S2 → S2」、「S2 → S3」、「S3 → S1」、「S3 → S2」、「S3 → S3」等等﹙為了簡化討論的因素,茲不列出更複雜的語句﹚,其真值分別為真、真、假、真、真、假、真、真、真,所以這個語言的一個狀態敘述就是根據原子句的真值分配再窮盡複雜句的真值分配。由於只有三個原子語句,所以其真值組合是八組,Carnap 認為根據這八種真值組合,我們可以找出在其中皆為真的複雜語句,這些語句正是分析句,在這個案例中就是「S1 → S1」、「S2 → S2」與「S3 → S3」,無論原子語句的真值如何分配,這三個語句皆為真。

Quine 觀察到這最多只能捕捉到邏輯真語句,不是所謂的第二類分析句。假如 S1 是「張三是單身漢」、S2 是「張三是沒有結婚的男人」,「S1 → S2」與「S2 → S1」就是分析句,因為我們可以透過同義詞替換,使得二句皆變成邏輯真理,或者我們依據字詞的意義就知道這二個條件句為真。所以狀態敘述的說法面臨兩難,如果原子語句的述詞不是在意義上互相獨立,第二類分析句並不會在所有狀態敘述中皆為真,如果它們的意義相互獨立,狀態敘述只能捕捉到邏輯真語句而已。所以這個理論無法說明分析句。

Quine 接著簡短地說明為何字典定義不足以解決分析性與同義性問題,因為字典學家是經驗科學家,他們只是紀錄語言使用者如何使用語言的事實,本身不可能擁有任何建立語詞同義關係的特權。然後他討論 Carnap 的精煉 (explication),在這個說明關係中,位在被精煉項與精煉項的二個語詞並不是同義詞,後者只是前者的替代。精煉項作為替代品,可以避免原本被精煉項所出現的語句的含混或歧義。Quine 認為這種作法還是訴諸了未經解釋的同義性,只是不是語詞的同義、而是語句的同義,意即用精煉項替代的語句和原本被精煉項出現的語句是同義的。Becker (2012: 74) 感到費解,假如 e 與 e' 並非同義,為何它們分別出現的…e…與…e'…會是同義句?我認為 Quine 此處已透露他對經驗主義語意學的看法,雖然充分的說明要等到翻譯不確定性理論,但是簡單說來,他意指一個被精煉項語句和一個精煉項語句在所有人對它們的言語傾向 (linguistic dispositions) 上完全一樣,意即所有人在被詢問的情況下,對它們會有一樣的同意 (assent to) 或不同意 (dissent from) 的反應。細節將留待本文第七節再討論。

在第三節,討論的焦點轉移到外延語言,意即同義性是否可以保全真值的可相互替換性 (salva veritate) 來說明,意指二個語詞在所有的語句中可相互替換,但是語句的真假值不會改變。譬如上述啟明星與長庚星的例子,將「啟明星是早晨最晚落下去的星星」之中的「啟明星」以「長庚星」替換,該句的真值不變。之所以說是外延語言,是因為這通常適用於語詞所指涉或適用的對象,譬如前述案例之所以成立,是因為「啟明星」與「長庚星」二個語詞指涉到同一顆行星,所以案例中的語句的真假值不會受到影響。

現在的議題在於這是否可以說明語詞的同義性,再進而藉由語詞的同義性來說明分析性。無論如何,倒過來的順序似乎也是種解釋的途徑。如果我們對分析性有清楚的掌握,就可以利用分析性來定義語詞的同義性。以「單身漢」與「沒有結婚的男人」為例,它們相互替換是保全真值的,所以下句為真:

(2) 一個人是單身漢,當且僅當他是沒有結婚的男人。

以「單身漢」替換「沒有結婚的男人」卻會得到一個邏輯真語句,這似乎顯示這二個語詞不僅僅是可保全真值的相互替換而已。但這是錯誤的,因為這在啟明星與長庚星的例子不成立。不過,如果更進一步說 (2) 是分析的,似乎就保證「單身漢」與「沒有結婚的男人」是同義的,因為啟明星與長庚星的案例並不是分析的。當然,問題在於我們還是缺乏對分析性的瞭解。

要以語詞的保全真值的可相互替換性來說明語詞的同義性,是根據前者提供後者一個充分必要條件 (the sufficient and necessary conditions) 的定義。作為必要條件,二個語詞的同義的確要保證它們可在語句中保全真值的相互替換。反過來說,如果「單身漢」與「沒有結婚的男人」是同義,但是卻不能保證二語詞可以保全真值的相互替換,亦即將「張三是單身漢」中的「單身漢」代換為「沒有結婚的男人」,形成的新語句「張三是沒有結婚的男人」卻為假,那麼這樣的同義性對分析性的解釋毫無幫助。其理甚明,「單身漢是單身漢」是邏輯真語句,但是以「沒有結婚的男人」代換第二個「單身漢」,形成的「單身漢是沒有結婚的男人」卻為假,這意謂同義語詞的代換會使一個邏輯真語句一變為假,剛好與前述對第二種分析性的說明相扞格。

緊接的問題是,語詞的保全真值的可相互替換性是否是語詞的同義性的充分條件。考慮這個例子:

(3) 必然地 (necessarily) 單身漢是單身漢。

既然「單身漢」與「沒有結婚的男人」是可保全真值的相互替換,下面這個語句也是真的:

(4) 必然地單身漢是沒有結婚的男人。

(4) 為真似乎可以說明「單身漢」與「沒有結婚的男人」是同義的,因為這並不適用於啟明星與長庚星的案例。Quine 則指出,說 (4) 為真,其實就是說 (2) 是分析的。他認為,儘管作為定義並不造成循環,但作為論證,循環的確存在。說得更明確一點,要決定 (4) 是否為真,我們要做到二件事,首先要能夠決定所有包含「單身漢」與「沒有結婚的男人」這兩個語詞的語句的真假值,其次,在擁有「必然地」這個副詞的語言中,要決定「單身漢」與「沒有結婚的男人」保全真值的可相互替換性是否被滿足,就牽涉到把「必然地」放在 (3) 與放在 (4) 是否都為真。但是要決定 (4) 是否為真,我們必須決定它是否是分析的,所以即便冠上了「必然地」,保全真值的可相互替換性不足以達到說明語詞同義性、再藉之以說明分析性的目的。

以現代模態語意學的發展來看,Quine 上述論證方式並不十分清楚。在第三節末尾,他主張二個語句是為同義的充分必要條件,是它們形成的雙條件句是個分析句。Becker 前述對精煉的討論的質疑,亦針對 Quine 這個定義,請考慮下列語句:

(5) 某些三角形是等邊,當且僅當它們是等角。

(5) 是分析的,但是它兩邊的語句卻不是同義的。這個問題一樣要留待第七節再處理。

再考慮 Kemp (2006: 22) 的批評,他認為 Quine 將必然性與分析性的適用對象予以等同的作法造成兩難,如果他所使用的是弱必然性概念,也就是包括了 Kripke 的後驗必然性,譬如水與 H2O 指得是同一種東西,就是後驗必然的,因為此點必須倚賴經驗科學的研究,但是水不可能不是 H2O,但這就意謂 (4) 為真不足以捕捉分析性,因為由「水」與「H2O」取代 (2) 的兩邊所形成的語句並不是分析的。另一方面,要維持 Quine 的批評,就必須接受強必然性概念,Kripke 的後驗必然性理論就被當作是假的。Kemp 本身對這個兩難的說明,不足以形成有力的批評,因為 Kripke 是依據他特殊的模態語意學得出後驗必然性的理論,Quine 大可拒絕這種語意學,就像他實際上所採取的態度。不過衡諸 Becker 的 (5),就足以顯示即使是強必然性,亦不足以恰當地捕捉分析性。考慮下述語句:

(6) 必然地,某些三角形是等邊,當且僅當這些三角形是等邊。[32]

以「等角」替換第二個「等邊」,等於是說 (5) 是必然的,但是此二語詞並非同義。如前所述,(5) 一般被視為是分析的,但是就算必然性加上保全真值的可相互替換性可以捕捉分析性,但是它無法說明語詞的同義性。其實,因為 (4) 是必然的而要說「單身漢」與「沒有結婚的男人」是同義,等於說 (4) 作為雙條件句﹙就是 (2)﹚,兩邊的語句是同義的。但是 (5) 所顯示的問題,就是 (4) 無法捕捉分析性的問題。所以,即便 Quine 似乎對某些分析語句提出了批評,但正如前面提到,他的論證對某些分析語句完全無效。

第四節的對象是 Carnap 關於語意規則 (semantic rules) 的幾個版本,因為分析性的難以捉摸或許源自自然語言 (natural language) 的不夠明確,所以將分析性的討論侷限在人工語言 (artificial language)。由於前一節已討論過語言常規主義,此處的說明可予以簡化。Quine 所討論的對象大致可分為 Carnap 的四個版本,第一個版本是相對於一個人工語言 L0,一組語意規則明確地標示出哪些 L0 的語句是分析的。Quine 的評論則是在欠缺對「是分析的」這個述詞的解釋之下,我們無法理解「…在 L0 是分析的」這樣的語意規則是什麼意思,因為我們還是不知道「…是分析的」說得是什麼。當然,我們可以把「…在 L0 是分析的」改變為「…在 L0 是分析的」,以劃底線的方式代表一個完整的新符號,語意規則正是要定義這個符號所適用的語句。Quine 的批評則是我們難以理解為何「…在 L0 是分析的」所適用的 L0 的語句,就等同於「…在 L0 是分析的」所適用的語句,因為無論對「…在 L0 是分析的」這個新符號做出什麼說明,它都不曾解釋原本 L0 的分析性為何。

第二個版本不是利用語意規則告訴我們哪些語句是分析句,而是告訴我們哪些語句為真。換言之,L0 的真語句之中有一些是僅僅依據語意規則而為真 (true according to semantic rules)。分析句可被定義為:如果一個語句是依語意規則而為真,它就是分析的。這個版本的優點是不再對分析性避而不談,而是直接給出定義。問題有二,其一是未分辨何謂語意規則之下,那麼去說某個語句為真的真語句,就會變成語意規則,如此就會使所有的真語句都變成語意規則。其二是原先分析性的含混現在變成語意規則的含混不清,除非把語意規則放在一個標為語意規則的名單上,否則我們分不出來什麼是語意規則。

第三個版本是將語意規則當作翻譯規則,藉由自然語言的翻譯而辨識出的分析句,人工語言的分析句可以如此被辨認,但是這顯然無助於分析性的釐清。[33]第四個版本則是關於意義公設 (meaning postulates),Quine 的批評正如前一節討論立法式與推衍式公設時相同。如果語意規則是立法式公設,的確會有一組語句依此為真,但這些不會是我們想要捕捉的分析句,因為分析句並不是經由特定的立法式定義或公設而來。如果語意規則是推衍式公設,那麼這樣的意義公設不過是為了特定目的而定,所以沒有任何一組公設比另一組更有資格被稱為語意規則,如果公設作為語意規則足以說明分析性,那一個語言就會有許多互相衝突的分析句集合。

第一到四節至此,Quine 考慮了傳統上及當時許多對分析性的解釋,他在 Quine 1990a (198) 明確地說,他並未試圖在這幾節提出一個反駁分析性的論證,只是顯示這些解釋都無法提供出路。接著他在第五節討論了第二個獨斷-化約主義,考慮說明分析/綜合語句的區分的另一個方向-綜合性。在第四節結束處,Quine 表示一個語句之為真,倚賴一個語言成分與一個獨立於語言的事實成分,「荊軻成功刺殺秦王」的真假值,一部分倚賴於事實上荊軻是否成功刺殺秦王,一部分倚賴於「刺殺」一詞的語言成分,也就是它的意義。雖然事實上荊軻行刺秦王以失敗作收,但假如「刺殺」一詞的意義是指覲見,那上述語句就變成真的。到第四節為止,他考慮的解釋都是針對語句的語言成分,第五節則是將目光放在語句的非語言成分,因為一個語句是否是分析句,亦可以它非語言的事實成分來解釋,換句話說,如果一個語句的事實成分是零的話,它就是分析的。

第五節集中在證實主義 (verificationism) 與化約主義。依照邏輯經驗主義者的看法,所謂意義的證實主義可以追溯至 Peirce:

證實主義

一個語句的意義就是經驗上證實或否證它的方法。[34]

這種意義理論並不一定要把語句的證實條件 (verification conditions) 與意義等同,只要訴諸某種隨附關係 (a supervenience relation) 即可,意即語句的意義隨附於它的證實條件。雖然語句的意義無法根據證實條件來定義,或者化約到證實條件,但是絕對不可能發生一個語句擁有一組證實條件,卻不曾擁有它的意義。這意謂我們一來可以藉由證實條件的有無來決定該語句是否有意義,二來可以藉由相同的證實條件而決定同義性,這代表絕對不可能有二個擁有相同證實條件的語句卻擁有不同的意義。根據這個理論,語詞的同義性亦可被定義,一個語句 S 中某個語詞 e 被另一個語詞 e' 所替換,只要產生的新語句 S' 與 S 同義即可。但是分析性甚至無需訴諸語詞同義性來定義,只要利用語句同義性和邏輯真語句即可,分析句可被視為與邏輯真語句同義的句子。既然邏輯真語句之為真被認為與經驗無關,它的事實成分等於零,而只要分析句的事實成分等於零,它就與邏輯真語句同義。

到底一個語句和其證實或否證的經驗有何關係呢?尤其是這種關係可以用來說明語句的同義性?Quine 的答案是化約主義,此處的化約主義與證實主義的意義理論結合,指的是意義的化約主義:

化約主義

每一個有﹙經驗﹚意義的語句皆可化約到一個關於直接經驗的語句。

要恰當地表述證實主義比想像地稍微困難些,譬如 Kemp 在說明證實主義的語句意義與語句同義時,都只提到證實面、而未提否證面,這凸顯了他誤以為證實與否證的經驗是互斥的,意即一個經驗 E 不是驗證語句 S、就是否證它,但並非如此,因為對一個經驗語句來說,我們絕大部分的經驗既不驗證亦不否證它。從這個角度來看,分析語句可以被定義為不被任何經驗所否證。[35]

這種化約主義已有數百年歷史,至少 Locke 與 Hume 就提出這樣的看法,主張所有觀念的來源是感覺經驗。邏輯經驗主義的證實主義的意義理論是二十世紀經驗主義的代表理論,而且具備現代邏輯與語言分析的工具,不像古典經驗主義執著於觀念暨語詞的意義,意義的基本單位已轉變為語句,此點一如上述。在 Quine 寫作的當時,現代化約主義的巔峰來自於 Carnap 在《The Logical Structure of the World; 簡稱 Aufbau》的理論,他的出發點是邏輯/集合論與非常節約的感官輸入的結合,一方面將時空點 (spatio-temporal point instants) 定義為四元實數﹤x;y;z;t﹥,另一方面則根據某些準則將感覺性質分配給這些時空點。依照這樣的作法,一個像是「蘋果在餐桌上」的物理語句,可以翻譯為一組關於感覺經驗或感覺性質的語句。不論實際上 Carnap 如何巧妙地達到這個目標,Quine 認為這項化約工作注定失敗的原因,是因為 Carnap 的感覺經驗語句是以「感覺性質 P是在﹤x;y;z;t﹥」的方式呈現,但是其中的「是在」(is at) 既不是邏輯或集合論術語,也不是感覺經驗或性質,而是純物理的連接詞,所以這種化約並不成功。

儘管完全的化約主義欠缺成功的案例,但是 Quine 認為化約主義的殘餘依舊出現在證實主義的意義理論。既然意義的基本單位是語句,每一個綜合語句就有一組獨一無二的證實與否證經驗,但是分析語句不同,因為它無法被任何經驗否證,所以在某種意謂上,它是不論經驗為何都會被空洞地證實。Quine 因此主張二個獨斷在根本上相同,正如前述,一個語句為真與否倚籟它的語言成分與事實成分,作為經驗主義者,事實成分一定就是證實的經驗,這就是綜合句的特性,而分析句就是事實成分為零的極端狀況 (Quine 1953c: 41)。

作為反駁的著名理論就是 Quine 的整體論 (holism) 或 Quine-Duhem 整體論。所謂的整體論,係指科學假設在面對觀察與預測不一致時,並不像證實主義所主張有一個特定的經驗語句﹙綜合語句﹚需要修改,事實上我們有許多修改的選擇,因為科學預測是由許多科學假設與已驗證而被接受的假設、許多先前的觀察與這組科學假設背後的存有學所共同蘊涵 (implied),這意謂著預測失敗並不會只有一個可能為假的前提,而是許多個,這是個簡單的邏輯事實。[36]雖然科學家在實務上會優先檢查某些或某一個假設,但這並不意謂原則上只有這一種可能。最常舉的例子是海王星 (Neptune) 發現的過程,由於天王星 (Uranus) 的軌道不符合牛頓物理學、克卜勒行星三大定律與其他六顆行星軌道的觀察和質量計算的結果,意謂觀測到的天王星軌道不符合前述幾項邏輯上蘊涵的結果,此時我們可以選擇放棄或修改前述任一個部分,只要修正後所蘊涵的軌道與實際觀測一致即可。當然,最終的方式是完全不否定上述任何一項,而是假設一顆行星存在並影響了天王星的軌道,冥王星 (Pluto) 的發現亦是經過類似的作法。然而同樣的方式對於水星 (Mercury) 軌道在近日點的攝動 (perturbation) 卻失敗,直到 Einstein 提出相對論解釋,並等到觀測技術發展到可以驗證時才獲解決。在此順道一提,驗證與否證關乎證據支持而非真假,意即被驗證的理論獲得證據支持,因此對驗證者而言,她對該理論為真的信心 (credence) 上升,否證有類似但相反的作用。在實務上,理論可以有決定性的驗證與否證,因為某些背反經驗會使得任何劇烈更動原理論以安置這項經驗觀察的企圖成為徒然,不過這顯然是實用的考慮,不是語意上的考慮。

事實上,證實主義反映了 Quine 心目中經驗主義的基本立場,即語言表式的意義一定與經驗有關、是某種經驗意義,而理論的證據一定是經驗證據,證實主義正是此二者的結合,因為證實或否證的經驗,既是意義也是證據。他認為邏輯經驗主義的證實主義理論最大的問題,是將個別語句視為意義與證成的基本單位。他主張語言成分與事實成分的分別,實際適用於關於外在世界的語句總體,不是個別語句,而我們關於外在世界語句的背後,是我們對外在世界的全面性科學理論。即便證實主義這個名稱幾乎不再出現於 Quine 在〈Two Dogmas of Empiricism〉之後的著作,但是 Quine 的整體論通常被當作是證實主義的整體論。Quine 在第六節的論證是立基在整體論,如果這個立場成立,代表面對經驗的是科學整體而非個別語句,而整體論的重要特性是當背反經驗出現時,經驗背反與科學理論修正的關係,是只要最終能夠達到總體理論與驗證經驗的平衡 (equilibrium) 即可,所以理論上有許多種修正的方式,甚至有無限多種,科學理論無法由經驗加以決定﹙限定﹚(underdetermined) (Quine 1953c: 42)。[37]

化約主義式的證實主義與分析/綜合語句的分析,對經驗主義來說是互為表裏,所以 Quine 稱之為經驗主義的兩個獨斷。依據證實主義的整體論立場,Quine 主張任何語句都可以在任何觀察經驗之下被當作是真的 (Any statement can be held true come what may.) (Quine 1953c: 43),只要理論內部做出相應修改即可,而且依照理論內部的邏輯關係,修改不會僅僅限於跟經驗關係較密切的語句,而是與其有邏輯關係的語句,因此規模都遠比想像為大,而且並不受到限制。反過來說,沒有語句免於被修改 (No statement is immune to revision)﹙同前﹚。如此觀之,並非只有分析句可以在不論經驗為何的情況下皆被當作是真的,所有語句都可以,但根據原來對分析句的刻劃,所有語句都一變而成分析句,綜合句當然包括在內。從另一個方向來看,既然理論內部任何部分皆可在背反經驗出現時受到修改,唯一的標準是達到理論與經驗之間的平衡,那麼並不是只有綜合句才會遭受經驗衝擊而改之,但根據原先的定義,所有語句都是綜合句,分析句亦包含在內。這就是藉由反駁第二個獨斷-化約主義或化約主義式的證實主義-來反駁分析/綜合語句區分的第一個獨斷。

Quine 的論證方式是許多討論的焦點,無論各方立場的差異,都與如何說明二個獨斷之間的關聯有關,也都與 Quine 是否提供支持整體論的論證有關。針對第一點,以下舉二個例子分別代表一種主要的解讀。第一個是 Nelson 夫婦的詮釋 (The Nelsons: 29-30),要從化約式證實主義推論分析/綜合語句區分成立,他們認為是輕而易舉的事,需要思考的是可否由後者推論前者。他們認為這不是問題,如果我們接受分析/綜合語句的區分,代表我們在決定一個語句的真假值時,能夠區別一個語言常規成分與獨立於語言的事實成分,與分析語句不同,綜合語句就是真假值無法完全由語言成分所決定的那些語句,而事實成分就會與經驗有關,而且證實主義會將意義與經驗成分等同,所以在這種意謂下,接受了分析/綜合語句的區分,就會接受化約式證實主義的意義理論。[38]依據這樣的理解,證實主義的整體論與化約主義式的證實主義被視為是互相對立,如果後者為真則前者為假,反之亦然。所以利用整體論反駁化約主義式的證實主義,而因為分析/綜合區分可以推論至化約主義式的證實主義,所以一旦後者為假,就推翻了分析/綜合區分。即使有人不接受他們由分析/綜合區分推論到化約式證實主義的作法,由後者推論至前者的途徑,亦因為整體論對化約式證實主義的攻擊,導致分析/綜合區分缺乏支持,第五、六節的論證就被視為與前四節論證是同一種意味。不論是強弱的讀法,都牽涉到第二個問題,到底支持整體論的論證是什麼?

Gibson (, Jr.) 代表另一種立場 (1988: 40-2),他認為 Quine 在第五節的論證有循環的風險,似乎 Quine 一方面認為化約式證實主義與分析/綜合語句的區分缺乏令人滿意的論證支持,所以整體論成立,另一方面又主張因為整體論,前述二者不成立。假如 Gibson 的解讀正確,那 Quine 的確觸犯了循環論證的謬誤。茲形式化如下,其中 H 代表整體論,C 代表證實理論 (the confirmation theory),D 代表分析與綜合句的區分:[39]

(1) ¬H → C & D,

¬C & ¬D,

H(2) H → ¬C & ¬D,

H,

¬C & ¬D

Gibson 認為 Quine 的論證沒有循環的理由,是 Quine 並沒有提出 (1) 作為論證,而是:[40]

(3) ¬H → C & D,

¬C

H。

他認為 (3)/(2) 的組合才是 Quine 的論證 (Gibson 1988: 40-1)。不過這個解釋方式不會成功,因為他似乎認為 Quine 以否定化約式證實主義的方式,支持整體論成立,並以整體論成立來反駁前者與分析/綜合語句的區分,循環依舊。如果他接受的是 (3) 與 (4),

(4) H → ¬D,

H,

¬D,

循環論證的懷疑自然無從升起,但是他主張的組合並不是 (3)/(4)。

Gibson 的失敗源於他以為 Quine 在第五節兩次提到「證實理論 (the confirmation theory)」的地方,談的是同一件事。但是 Gibson 在 (2) 之中提到的證實理論,指的是:「化約主義這個獨斷依然在下述假定下存活,即每一個語句皆可以在獨立於其他語句的情況下,獨立接受經驗的證實或否證。(The dogma of reductionism surviving in the supposition that each statement, taken in isolation from its fellows, can admit of confirmation and information at all. )」﹙Quine 1953c: 41;強調為我所加﹚,此處談到的是化約主義或化約主義式證實主義。他在 (3) 提到的卻是:「除了在桶中事先設定黑球與白球[數量]的例子,要找到一個明確的理論足以驗證或否證綜合語句,我同樣驚訝於這個問題總是如此令人困惑。(I am impressed also, apart from prefabricated example of black and white balls in an urn, with how baffling the problem has always been of arriving at any explicit theory of the empirical confirmation of a synthetic statement. )」﹙Quine 1953c: 41-2;強調為我所加﹚,這裏談的是證實主義本身,Quine 並不認為談論所謂單一綜合語句的證實有任何意義。在第二段引文之後,Quine 緊接著提到整體論,表示科學作為整體才會依賴於語言與事實因素。爰此,他支持整體論的論證是因為不接受證實主義可對單一經驗語句驗證的立場,但是他根據整體論所反駁的並不是一般的證實主義,而是第二個獨斷的變型、是化約式證實主義。所以此處本來就沒有循環之虞。

事實上就化約式證實主義來看,每一個語句皆有其獨立的驗證與否證,這會蘊涵每一個綜合語句有其獨立的驗證與否證。所以 Quine 的論證方式,是藉由否定後者來支持整體論,這同時否定了化約式證實主義,否定了第二個獨斷的變型。當然,如果以 Nelson 夫婦的瞭解方式,將二個獨斷視為互為表裏,只要整體論反駁了化約式證實主義,就能進一步反駁分析/綜合語句區分這第一個獨斷。因此,經由探討 Gibson 的解讀,可以看出 Quine 的確給了支持整體論的論證。Quine 在此是否給予了足夠令人滿意的論證,這是許多爭論的重點,在此不再多談。不過在結束本節之前,有二個議題需要處理,第一個是關於 Carnap 支持者可能的回應,一個是對 Quine 立場與論證的普遍誤解。

就第一個而論,綜合語句能夠在不論經驗為何的情況下被視為真,但是分析語句必須在不論經驗為何的情況下被視為真。所以綜合語句可以如此、亦可以不要如此,但是分析語句沒有這種選擇。而就經驗的可修改性而言,Carnap 或他的支持者亦可以接受分析語句可以修改,只不過一旦修改了分析語句,就意謂整個語言亦被修改了。這種回應方式當然是誤導,除非預設了內/外部問題的區分,上述分析語句的修改代表所使用的語言亦被修改的說法,不會成立。但是內/外部問題的區分預設了分析/綜合語句的區分,試想,如果後者不成立,則任何語句都可以在背反經驗出現下予以修改,而如何修改都是實用的考慮。顯然僅有語言選擇是關乎實用而與真假無關的外部考慮,以及內部分析/綜合語句的區分是非實用的考慮,這樣的說法不會成立。此所以前述的回應並不成功,因為那是循環論證。

正如 Nelson 夫婦所言,大部分反對 Quine 論證的人並不是證實主義的支持者,而是抱持某種符應真理理論與實在論的結合。另外一種抱怨來自 Quine 在第六節的論證方式,以經驗可修正性與先驗/後驗的區分來討論分析/綜合語句區分是否成立。許多人都承認先驗語句可以被修正,甚至是因為經驗證據而修正。對他們來說,接受可因經驗而修改的先驗分析句不是個問題。此二種類型的批評,都是以相當傳統的方式看待 Quine 對哲學的反省,尤其是第二種。針對第一種,此處不再多談,不過顯然我們可以從第二節對消解引號「真」理論的討論,知道 Quine 回應這種批評的方式。關於第二種,第一節對 Quine 如何看待哲學的說明可以回應。他不是那種接受既定哲學設定的哲學家,而是試圖重新定位哲學。對他來說,先/後驗區分與分析/綜合語句的區分都需要證成,不是我們思考哲學問題的出發點,而是必須先檢驗以避免哲學思考淪入概念遊戲。

許多哲學家不解或抱怨 Quine 據以反駁分析/綜合語句區分的論證,居然是利用可修改性 (revisibility) 攻擊先驗/後驗語句的區分。許多哲學家認為先驗分析語句並非不能被修改,比如 Carnap 就認為這不過是換了一個語言、產生一組新的分析語句而已。所以 Quine 在第六節的論證,常被視為不曾掌握住真正的目標。但是之前已說明,認為分析語句可以被修改本身是預設了分析/綜合語句與先驗/後驗語句的區分,再比照第一節對 Quine 哲學的理解方式,可以看出上述抱怨或批評是將 Quine 的系統性哲學拆解成一片片獨立的哲學論題,再以彼此孤立的方式進行討論的結果。

關於經驗主義的二個獨斷的討論,至此告一段落,其他未竟之處,留待討論 Quine 的不可限定說、翻譯的不確定性與存有學相對性等理論時再作說明。

拒絕分析/綜合語句的區分、以至於拒絕先驗/後驗語句的區分,有極端重要的邏輯後果,以 Carnap 的哲學系統為例,藉由此區分奠立內外部問題的區別,他的確驅逐了許多傳統形上學問題,視其為哲學上的混淆,並且將一部分存有學問題交由科學回答,一部分則由所選擇的語言回答,但是他明確地做出哲學與科學的分野,前者是先驗的、分析的,後者則是後驗的、綜合的。不過一旦分析/綜合語句的區分被放棄,前述哲學與科學之間的壁壘就被摧毀了。

正如 Kemp 指出 (2006: 27-8),就想要對哲學設限的哲學家而言,哲學的位階一直是他們的痛處,譬如Hume、Kant、Frege、Wittgenstein,當然還有 Carnap。以 Hume 為例,如果我們非常認真地看待他的名言:把任何與數學或經驗研究無關的書籍付諸一炬,那哲學到底是屬於前者、後者或二者呢?[41]這個例子顯示的是一旦哲學家為哲學的合理性設定條件,他們的哲學論述往往無法滿足這些條件。Carnap的解決方案已在先前說明,他認為這並不構成問題,因為絕大部分哲學論述僅僅關乎實用考慮,與理論的真假無關,但是這樣的立場亦在分析/綜合語句區分的消逝中崩潰。由此,我們可以看出整體論到自然主義的連結,認為哲學有獨立於經驗的立足點,認為第一哲學就是 Descartes 式的 Archimedean 支撐點,都是哲學家製造出來的概念遊戲。哲學與科學是一連續體,哲學就像其他的經驗科學一樣,只不過遙遠而難以經驗直接驗證。[42]

在〈Epistemology Naturalized〉(Quine 1969a) 中,Quine 批評傳統哲學企圖替科學尋找基礎的計畫徹底失敗。他代之以主張一種自然主義式的知識論研究途徑,其特色是歡迎利用經驗科學的資料與數據,來理解經驗知識的概念。只要科學必須以優先於科學的東西來證成的這種錯覺被放棄,引進科學研究成果來達到證成科學自身的作法,就不用擔心會有循環的疑慮。

以數學如何化約到邏輯與集合論的類比作為具有啟發性的開場,Quine 提出比〈Two Dogmas of Empiricism〉更清楚的解釋,為何 Carnap 將科學化約到邏輯、集合論與感覺語詞 (sensory terms) 的類似計畫同樣難逃失敗的命運。使用 Quine 的術語,這個計畫的概念面向與教條面向 (the conceptual and the doctrinal sides) 失敗的方式不同。教條面向將關於自然的知識建立在感覺經驗之上,失敗的原因是「Hume 主義者的困境正是人類的困境 (the Humean predicament is the human predicament)」(Quine, 1969a: 72),要從有限的案例得到普遍真理,並沒有令人接受的方式。另一方面,概念面向較為複雜。雖然教條面向對於成功的渴望無法實現,但如果可以由邏輯、集合論與感覺經驗來理性重建 (rationally reconstruct) 科學論述、或至少物理主義的論述,那依然是十分吸引人。然而根據 Quine 的看法,因為關於世界的個別語句本身沒有獨自的經驗意義,這項重建依舊受挫。從整體論的立場,或許再加上不可限定說的立場,要導出物理論述到現象主義式論述的翻譯是不確定的,這並不困難。

模糊了哲學與科學之間的界線,可想而知是 Quine 自然主義的後果之一。或許因為界線的模糊,他堅定地論證傳統知識論不會比﹙經驗﹚心理學更有優勢。當然,最讓哲學家吃驚的是自然主義化的知識論的結論:「放棄在自然科學之上還有第一哲學的目標 (Quine, 1981b: 67)」。Quine 後來做了如下主張:

自然主義化的哲學…承擔的工作,是去釐清、組織與簡化最廣泛和最基本的概念,並且在科學自身的架構中去分析科學方法與證據。(Quine, 1995b: 256-7)

他認為:「去發現事實上科學如何發展與被學習,要比為了達到類似效果而捏造的虛假結構來得好 (Quine, 1969: 78)」。

在〈Five Milestones of Empiricism〉(Quine 1981b: 72),Quine 說明自然主義的二個皆為負面的來源。第一個是對基礎論 (foundationalism) 的絕望,因為將科學的理論語詞由感覺語詞予以定義的宏願,被整體論徹底摧毀。第二個是冥頑不靈的實在論,正如第一節所提到的生動敘述:「貧乏的輸入與洶湧的輸出」,當人類由如此有限的資訊發展出科學理論,他們不再對回應知識論的懷疑主義抱持興趣。哲學的兩大基本研究課題是形上學與知識論,形上學探究何物存在?是 Plato 的理型 (Ideas)、Aristotle 的形式 (Forms)、Leibniz 的單子 (monads)、Berkeley 的精神 (Spirits) 或者任何其他實體 (substance),Quine 的自然主義把這個歷史悠久的形上學問題轉變成科學問題。知識論探究何謂知識?自然主義把它變成了心理學議題,或者還包括神經生理學。Quine 於〈Things and Their Places in Theories〉(Quine 1981c: 72) 表示,對自然主義來說,實在界的發現與敘述都必須在科學之中,而不是超越其上的第一哲學。

這種對知識的因果說明招致許多批評,以 Rorty 為例,他認為這樣的知識論不是無法成功地提供知識以理據 (justification),就是混淆了二者。[43]某些人則捍衛 Quine 的理論,譬如 Koppelberg (1990) 認為 Quine 對經驗證據抱持自然主義式的態度,根據這種態度,理論與支持它們的證據之間有一種推論關係。但是此二種看法都各有其問題,前者是以傳統哲學的框架來看待 Quine 的哲學系統,後者則導源於對 Quine 理論系統內部的誤解,二者皆出自對 Quine 哲學常見的斷章取義式理解,只不過方式不同。這些問題將在下一節與最後一節釐清,尤其是第二種類型的問題。

不可限定說是 Quine 哲學系統中最抽象、難解並極度爭議的理論,它是徹底經驗主義的極致,也是對古典經驗主義與邏輯經驗主義的化約主義傳統的反動。簡言之,它是說科學理論無法被經驗觀察所決定,意即我們無法由經驗證據決定獨一無二為真的理論。第二節說明的消解引號真理理論,可以支持這樣的哲學立場,假如 Quine 持的是真理的符應理論,則直接與不可限定說衝突。直覺上,這似乎是整體論的邏輯後果,但是這個議題實際上更為複雜。

正如前一節提到「Hume 主義者的困境正是人類的困境」,Quine 是個 Humean 主義者。也如同 Nelson 夫婦的觀察,儘管 Hume 認為過去經驗無法引導未來經驗的預測,而科學理論作為預測未來經驗的工具,自然在這個意謂下無法為經驗所決定,但是 Quine 並不停駐於這種歸納法的懷疑論觀點 (The Nelsons: 70)。他們進一步提供了幾個 Quine 討論不可限定說的出處,說明經驗如何無法限定我們的存在設定 (posit) 或者限定作為連接過去經驗與現在經驗的科學理論的選擇,例如〈Two Dogmas of Empiricism〉(Quine 1953c: 45) 和〈Things and Their Places in Theories〉(Quine 1981c: 1, 2),Nelson 夫婦正確地指出,這種看法其實不過是對整體論的一種重述。根據第四節對整體論的介紹,在面對背反經驗時,我們在理論上有無數種方式來修改理論,如果理論在修改前與經驗相容,那麼修改後的這無數個理論亦如是,儘管它們彼此不相容﹙參考 Quine 1953c: 42, 45﹚。Kemp 亦有類似的看法,他在討論經驗論的第二個獨斷時,提到了理論無法由經驗加以限定的說法 (Kemp 2006: 24-5)。[44]在討論不可限定說如何支持翻譯的不確定性時,他明確將整體論與不可限定說當作同一件事 (55, 66 (endnote 5))。

Nelson 夫婦代表了某一種對不可限定說的誤解,這可以由他們把下列引文同樣歸類為整體論而看出:

…即便直到永恆,我們也沒有理由假設人類的表面刺激 (surface irritations),只會容許一個要比其它可能的系統化〔解釋〕在科學上更為優秀又更簡單。更可能的是…會有無數個可供選擇的理論。《Word and Object》(Quine 1960: 23)

這段引文與前述最大的不同,在於前者僅限於到背反經驗出現的當下的總體經驗,但是後者特別強調是直到永恆,意即包含過去、現在與未來所有可能的經驗。

為了釐清相關問題,第一個要討論的是如何形式化不可限定說,因為 Quine 自己似乎在這點上一直猶豫,主因應該正是上述造成 Nelson 夫婦與 Kemp 誤解的地方。

(UD1) 不相容的理論可以和﹙目前﹚經驗相容。

(UD2) 不相容的理論可以和所有可能的經驗相容。

(UD3) 不相容的理論可以是經驗上相等。

在此使用的經驗可以理解為經驗證據或觀察證據,為了簡便的因素,本文不作區分,所謂「經驗上相等」是指不相容的理論可以擁有完全一樣的經驗內容 (empirical content),何謂「經驗內容」則暫容後敘。這三種敘述之中,(UD1) 正是前述 Nelson 夫婦與 Kemp 所以為的不可限定說,其與 (UD2) 的差異正可由前段引文顯示。之所以說 Quine 自身亦陷入混淆,而且他的混淆甚至就是 Nelson 夫婦與 Kemp 的混淆,是因為他在〈On Empirically Equivalent Systems of the World〉(Quine 1975: 313) 中,明確表示整體論會以某種形式支持不可限定說。[45]並不是所有人都掌握這三種形式化的方式,譬如Nelson夫婦與Kemp都不曾提到 (UD3)、甚至 (UD2)。[46]對 Nelson 夫婦公平的說法,是他們的確注意到一種以 (UD2) 的變型來陳述 (UD3) 的版本,即所謂不相容的科學理論是經驗上相等,指的是它們對未來經驗的預測完全相同,他們認為 Quine 本身只將其視為思想實驗,他們則主張以這個方式呈現的論題不可信,還是只有 (UD1) 才是合理的形式敘述 (The Nelsons 2000: 83)。Becker 與他們不同,他注意到 (UD2) 與 (UD3) 的區別,並且詳加討論 (Becker 2012: 146-9)。以下先探討 (UD1),以說明 Nelson 夫婦與 Kemp 的看法不確。

正如 Nelson 夫婦所言,(UD1) 不過是重述整體論而已,因為面對背反經驗,一個與過去經驗相容的理論有無數個﹙如果不是無限個﹚修改的選擇,那每個修改後的新理論會是彼此邏輯不相容,因為它們調整理論內部不同語句暨邏輯相關部分的真假值,但是它們都會相容於目前為止的經驗-包括原本相衝突的經驗,第四節介紹的海王星的發現即是一例。但是這些修改後的不同理論除了與目前為止的經驗相容之外,並不保證它們會與未來的經驗相衝突或相容,更不用說它們是否會與所有可能經驗相容,所以對 (UD1) 是否可以推論出 (UD2) 持保留態度。至於 (UD1) 是否蘊涵 (UD3) 呢?易言之,是否整體論會蘊涵永遠存在至少二個經驗上相等的理論? 或者,至少如 Quine 所表示,前者會以某種方式支持後者呢?要瞭解 (UD3),需要瞭解何謂經驗上相等的理論,此部分稍後會說明,目前只需視其為擁有相同經驗內容即可。在不進入複雜議題之下,明瞭一個區別就可以知道 (UD1) 不會蘊涵 (UD3),理由其實非常簡單,整體論的要旨是科學理論在面對背反經驗時,並不會有特定的語句可供修改,這是對化約主義式證實主義的反駁,但是去選擇理論上無數個修改方式之一的目的,僅僅是解除經驗與理論的衝突,其目標與產生經驗上相等的理論完全無關。舉第四節提到的水星近日攝動為例,Einstein 的相對論可以提出解釋,因為太陽巨大的質量使經過的光線走大圓線,使得我們誤以為水星軌道在近日點異常,但是在此之前,Kelvin–Helmholtz 的收縮理論 (the contraction theory) 被用來解釋水星近日攝動。[47]但是在 Einstein 提出相對論時,觀測技術不足以區辨二者對水星軌道的預測,因為觀測的誤差值大於二個理論預測值之間的差距,這意謂二個理論在當時都與﹙觀察﹚經驗相容,但是它們有完全不一樣的經驗內容,因為它們對未來經驗的預測完全不同。藉由此例可以看出,整體論的確蘊涵修改後的理論彼此間是彼此不相容,但是它並不把目標放在產生對未來完全一樣的預測上,所以 (UD1) 不會蘊涵 (UD3),因為前者可以為真、而後者為假。在討論不可限定說是否應該被接受之前,我們需要先說明並回答這個理論的幾個複雜難題。

首先要釐清一點,如果加上沒有未來經驗可以在不相容的理論中限定我們的選擇,(UD1) 是否可以強化?要注意的是 (UD1) 顯然適用於特殊科學理論,比如物理學,或者過去或現在的世界理論-整體科學理論,它指的是一般說來科學理論與經驗證據之間的關係,也就是科學理論如何安頓經驗觀察,如何藉由修改理論來改變對未來的預測。在世界理論部分,已如上述論證。但是不可限定說是否適用於特殊科學呢?如果不是,那 (UD1) 更不是恰當的形式化。Laudan 與 Leplin (1991: 450-455) 透過間接證據支持 (indirect evidential support) 反駁 (UD1) 在特殊科學理論的應用,他們的例子是關於過去地球重大氣候變遷的假設,會由大陸飄移的假設的驗證,得到間接證據支持。所以即使二個特殊科學理論相容於目前相關的經驗﹙而非目前所有經驗﹚,並不代表沒有經驗證據可幫助我們做出抉擇。

其次要說明「相容」(compatible) 與「不相容」何指。Becker 直接以一致取代相容,他對 (UD2) 的刻劃就以前者取代後者,所以在此一併討論。關於相不相容與是否一致的區別,以及是否可以後者代換前者,有以下二個重要的考慮:一是二者並不是同一種類型的概念,所以不能直接替換,二是以後者替換前者會破壞不可限定說的合理性。首先,一致性是語法概念,相容性是形上學概念。前者可以直接以邏輯證明之,後者則否。雖然一般對一致性的說明運用了語意概念,譬如二個語句彼此一致指的是它們同真同假,不會有一真一假的情況,彼此不一致自然是相反,即二語句一真一假,不會有同真同假的情況,但是二個語句彼此一致與否是一個語法問題。二個語句相容與否並非語法問題,而是它們所敘述的內容是否可以同時成立、發生或被接受而不會產生衝突,所以它是一個形上學概念。爰此,Becker 直接以一致取代相容的作法,其不當,明也。

其次,即便撇開上述不論,二個概念在語意上亦有所不同。二語句相容指的是可以同時為真,但不可以同時為假,二語句不相容自然是指不可以同時為真,但可以同時為假。茲舉例如下,為了便於說明,第一組例子的設定是「>」與「<」互斥,第二組則是「>」/「<」分別與「≤」/「≥」互斥:

1.1 一致:P > Q, Q < P

1.2 不一致:P > Q, Q > P

2.1 相容:P ≥ Q, Q ≥ P

2.2 不相容:P > Q, Q > P

1.1 的二個句子顯然同真同假,否則就會發生 P 大於 Q 又小於 Q 的情況,這就變成不一致的案例,反之 1.2 的句子不會同真同假,否則也會發生 P 大於 Q 又小於 Q 的情況。2.1 之中,當 P 等於 Q 時二句皆真,但是當它們都為假時,又會發生 P 大於 Q 又小於 Q 的情況,所以它們不可同時為假。2.2 則不同,二句顯然不會同時為真,但當 P 等於 Q 時,二句皆為假,所以不能同真,但可以同假。以上的說明可以解釋 (UD1)~(UD3) 中,何謂理論與經驗相不相容或理論與理論相不相容。理論不相容代表邏輯上不一致的理論-譬如一個包含 P,另一個則包含 P 的否定——不能同時為真但可以同時為假,這在科學史上已反覆發生。[48]理論與經驗相容亦然,不過與理論的不相容不一樣,理論的不相容是因為結構上的邏輯衝突,但是經驗與理論的相容與否則不然。我們通常不會把經驗觀察當作是假的,所以理論與經驗不相容時,自然代表理論被視為假,而當理論與經驗相容時,不可能同時為假,因為經驗觀察被當作是真的。爰此,就算忽略二概念隸屬不同類型一事,Becker 以一致取代 (UD1) 與 (UD2) 之中的相容的問題,恐怕比他想的要更為複雜。依照他的作法,理論可被視為與經驗一致,這意謂當理論為假時,經驗觀察證據亦被當作是假的,完全違反我們一般討論理論與經驗證據之間的關係的作法。[49]尤有甚者,要說二個理論是不一致,說的是它們不能同時為真亦不能同時為假,這意謂一定有一個理論為真,這亦不符合科學史,因為過去數百年來相互競爭的理論都不是真的,所以不相容比不一致更合理,因為這些理論不能同真、但可以同假。由此觀之,依 Quine 本身的形式化較佳。

第三個議題是關於 Quine 自身的看法。要瞭解 Quine 所謂整體論以某種形式支持了不可限定說,意即 (UD1) 以某種方式支持了 (UD3),需要比較多的解釋。在〈On Empirically Equivalent Systems of the World〉的第一句,Quine 就明白表示:

如果所有可觀察的事件可以由一個包羅萬象的科學理論——附和 Duhem 對 Newton 的附和,一個〔全面性的〕世界系統——所解釋,那我們可以預期它們全部可以被另一個相衝突的世界系統所解釋。(313)

這正是 (UD2),也是 Quine 對不可限定說的明確敘述。在明示整體論以某種形式支持不可限定說之後,他接著說:

如果面對背反觀察,我們總是可以在原有理論眾多恰當修改之中自由選擇,那就可以推測所有可能的觀察不足以決定出獨一無二的理論。﹙同前﹚

這個條件句的前件是 (UD1),後件則是推測 (UD2) 成立;因為所有的觀察不足以決定唯一的理論,那至少就有二個不相容的理論,但是都與所有可能觀察相容。看來 Quine 比我樂觀許多,他雖然不認為 (UD1) 蘊涵 (UD2),但是他似乎認為,前者的成立可以合理化後者的成立。Quine 的樂觀的問題,在於他不是依靠論證或理據,而是直覺,但是相反的科學實在論直覺亦似乎言之成理,意即理論修改的選擇與經驗證據的增加成反比,換句話說,在經驗證據增加的情況下,理論選擇的任意性下降,譬如相對論勝過收縮理論正是在經驗證據增加下產生。[50]不過問題遠較此為嚴重,因為Quine後來不知為何堅信整體論蘊涵不可限定說。譬如在回應 Roth (1986) 反對整體論蘊涵不可限定說時,Quine (1986b) 除了表示他的震驚之外,還堅持整體論的確蘊涵不可限定說 (459)。[51]

先不論 Quine 上述的堅持的不合理,假設我們願意接受 Quine 在〈On Empirically Equivalent Systems of the World〉的說法,(UD1) 以某種方式支持 (UD2),那 (UD1) 是否同樣以某種方式支持 (UD3) 呢?這就牽涉到 (UD2) 和 (UD3) 的關係。以目前的形式化敘述,(UD2) 不會蘊涵 (UD3),因為一個非常弱的理論、一個幾乎與經驗無關的理論可以因為錯誤的理由而與所有可能經驗相容。例如一個理論由一個一階完備邏輯系統加上「完美存在」這個語句所組成,它會與所有可能經驗相容,因為經驗證據和完美存在與否無關,但是這個理論會與另一個包含「完美不存在」的理論不相容。這顯示原先的形式化並不恰當,因為太過簡略,以至於包括了許多莫名的案例,而且 (UD2) 會以非常空洞的方式蘊涵 (UD3),因為上述案例的兩個理論之所以是經驗上相等,是因為它們都沒有經驗內容。就此點而言,Becker 與 Bergström (1990) 都與我持相同的看法。

比較合理的形式化如下,而且這才是對不可限定說的恰當敘述,符合 Quine 的構想:

(UD21) 不相容的全面世界理論可以和所有可能的經驗相容。

(UD31) 不相容的全面世界理論可以是經驗上相等。

說明二點,而且第一點進一步解釋第二點。第一,所謂的全面世界理論是指窮盡一切、內部一致的科學理論,而且蘊涵所有為真的可觀察語句。[52]第二,全面世界理論之所以與所有可能的經驗相容,是因為它們蘊涵了所有為真的可觀察語句,這解釋了 (UD21) 為何是恰當地敘述。由此觀之,(UD21) 與 (UD31) 似乎以不同的方式敘述同一個不可限定說論題。以歸謬法論證如下:如果一個理論的經驗內容是它所蘊涵的為真可觀察語句﹙不論是否是前述全面世界理論﹚,再假設根據 (UD21) 二個全面世界理論皆與所有可能經驗相容,但卻是經驗上不相等-即 (UD31) 為假﹙歸謬假設﹚,這推衍出不一致,因為全面世界理論與所有可能經驗相容的方式,是它們蘊涵了所有﹙可能﹚為真的可觀察語句,而根據定義這代表它們擁有相同的經驗內容,所以是經驗上相等,但這又與歸謬假設相衝突,所以 (UD31) 亦成立。相反的方向亦可以類似的歸謬論證證明,茲不贅述。不過依照這裏的形式化敘述,(UD1) 既不可能蘊涵 (UD31),也不可能透過 (UD21) 以任何形式支持 (UD31)。前者甚明,後者只需要說明一點。為了討論起見,假設像 Bergström (1990) 所謂的經驗上完全的 (empirically complete) 理論是足以被理解,亦即經驗上完全的理論蘊涵所有為真的可觀察語句,也因此是經驗上相等,那麼根據 (UD1),在每次背反經驗出現時,都有無數個﹙如果不是無限個﹚修改的選擇,每個修改後的新理論都與原先的背反經驗相容,但都不是經驗上相等,或至少絕大部分不是,但是最終到達經驗上完全的理論時,所有不相容的理論自然都變成經驗上相等,這是令人費解又難以說服人的說法。易言之,在成為經驗上完全的理論之前,(UD1) 承認在過程中所有的理論都不是經驗上相等,或至少不是以經驗上相等作為修改的目標,以至於絕大部分不是經驗上相等,但是最終因為不可能有新的修改,所以就變成經驗上相等。所謂 (UD1) 以某種方式支持 (UD31) 或蘊涵它,都不過是在最後重述一遍 (UD21) 或 (UD31) 而已。所以 (UD1) 不可能蘊涵 (UD31),也不可能經由 (UD21) 而支持 (UD31)。Quine 想要把所有重要理論的基礎都奠基在整體論的企圖,至少在不可限定說是失敗的。

第四個議題是討論 Quine 對於經驗上相等的說明,其實這是關於理論的經驗內容的說明。前述「為真的可觀察語句」其實尚不足以說明理論的經驗內容,因為觀察語句是 Quine 所謂的情境語句 (occasion sentences),其真假值依賴於特定的情境,假設「桌上有個杯子」為觀察語句,它在桌上沒有杯子的情境就為假,反之則為真。與此相對的是常設語句 (standing sentence),其特色是一旦被接受為真,就一直被接受為真或直到下個時間週期前被接受為真,譬如「地球繞著太陽公轉」,或者「已吃過早餐」,後者顯然在吃過早餐後、直到明日清晨吃早餐之前皆為真。[53]全面世界理論的語句當然是常設語句,但是這種語句本身不會蘊涵依情境而為真的觀察語句,沒有任何理論可以直接蘊涵我的桌子上有個杯子。先按下這裏一個待解的問題,容後再討論,Quine 在〈On the Reasons of Indeterminacy of Translation〉(Quine 1970b) 提到所謂所有可能的經驗,指的是所有為真的釘固觀察語句 (pegged observation sentences),在〈On Empirically Equivalent Systems of the World〉他重述這個立場。釘固觀察語句代表的是我們日常使用觀察語句的方式,當我說:「桌子上有個杯子」,我不是指任意的杯子於任意的時間在任意的桌子上,而是指我面前的桌子與杯子。我們所使用的觀察語句都是釘固在特定時空座標上的觀察語句,如果把時空座標附在觀察語句之上,譬如附上詳細經緯度與標準時間﹙比如格林威治標準時間﹚,這個語句就不再是情境語句,不再隨著情境的不同而有不同真假值,它變成了常設語句。如此一來就解決了前述問題,因為理論的常設語句可以蘊涵同樣是常設語句的釘固觀察語句。當然,理論本身不會直接蘊涵,但是給定了作為初始經驗條件 (initial conditions) 的釘固觀察句,理論就會蘊涵新的釘固觀察語句,這是對理論如何進行經驗預測的古典看法。[54]以形式化的方式表述,一個理論 T 加上一個釘固觀察句 OP1,蘊涵另一個釘固觀察句 OP2:(T & OP1) → OP2。這個條件句邏輯上與下述條件句等值:T → (OP1 → OP2)。Quine 稱「OP1 → OP2」為觀察條件句 (observation conditional),而科學理論的經驗內容就是它所蘊涵的所有觀察條件句。所以,與所有可能經驗相容的是全面世界理論所蘊涵的觀察條件句總體。補充一點,釘固觀察語句之所以可以被科學理論的常設語句加上初始釘固觀察語句所蘊涵,是因為觀察語句都是理論內載 (theory-laden),也就是觀察語句和常設語句有共用的理論語詞。就算像「桌上有個杯子」這樣日常的觀察語句亦是如此,「桌子」與「杯子」在這個意謂下都是理論詞,是用來解釋我們肉眼所見的常識科學。假如理論語句和觀察語句除了語法常元之外,沒有任何共通的語詞,它們根本無法產生蘊涵關係。此處補充一點,Quine 在〈Two Dogmas of Empiricism〉採取的立場,通常被稱為極端整體論 (extreme holism),主張任何語句都沒有本身的經驗意義。不過他不久之後就修正為溫和整體論 (moderate holism),認為觀察語句是例外,它們有自身的經驗意義,譬如他在〈Epistemology Naturalized〉(Quine 1969a: 89) 說:「〔觀察語句〕有它自身一清二楚的經驗內容」。[55]這使得利用觀察語句、釘固觀察句和觀察條件句來討論理論的經驗內容,成為理所當然的事。

前段未討論的問題與理論和其經驗證據之間的古典看法有關。考慮一下之前提到的海王星案例,非常簡略地說,就是理論T的核心加上關於金、木、水、火、土星、地球的質量/軌道和太陽與天王星的質量等等,所蘊涵的天王星軌道的釘固觀察句與實際觀察不符。[56]這裏牽涉到二個主要問題,第一個比較單純,是關於什麼算作一個理論,第二個遠為複雜,是關於上面談到的古典看法,亦即科學理論如何與經驗證據相連結的說明。再考慮海王星案例,或許這些行星的軌道是可觀察的,雖然要透過望遠鏡,但是我們先不論如何定義觀察與觀察語句,問題是行星與太陽的質量本身無法被觀察,它們是利用理論加上可觀察資訊推論出來。根據古典看法,理論加上初始經驗條件,可以預測新的可觀察事件,Quine 在〈Things and Their Places in Theories〉(Quine 1981c: 1, 2) 表示,科學是作為依據過去經驗來預測未來經驗的概念連結,不過科學理論是一組普遍的常設語句,而且它們本身最多只包括哪些種類的事物存在,例如量子力學會承認原分子與次原子等粒子的存在,天文物理會承認不同種類的恆星與行星暨其他天文物體的存在,但不會明確包含具體存在的事物。Quine 在此點上的看法與 Carnap 並無太大的差異,只是他不接受分析/綜合語句的區分,所以不接受內外部問題的區別。因此可以合理的說,一個科學理論的存有學包括二部分,一部分是存在事物的種類,一種是具體存在於時空中的事物。科學理論的核心是一組普遍常設語句的律則,它們本身不足以得出具體存在的事物,例如我們的太陽系的行星質量、位置、以至於軌道等等,都可以與現今不同,只是根據所接受的科學理論,它們的質量與軌道和太陽的質量及它們跟太陽、它們跟彼此的相對距離有關。因此,海王星的發現是得自於第二部分的存有學設定、觀察和科學理論的結合。為何稱之為第二部分的存有學設定呢?在第一節已提過,對 Quine 來說,不論是哲學或科學都是為了解釋現象,而人類科學的發展是解釋現象的理論的發展,也拓深現象的範圍。比方望遠鏡的發明,使得人類必須解釋的天文現象不僅僅是肉眼所見而已。

第二個問題關乎古典看法,也就是理論如何與為何蘊涵釘固觀察句所構成的觀察條件句。海王星案例顯示科學理論在面對背反經驗時至少有三大類回應方式,其一是修改理論核心本身,其二與其三是修改存有學,或者增減存在事物的種類,或者增減具體存在的事物。此案例是關於第三種,藉由增加具體存在的海王星來解決天王星軌道的異常觀測經驗。水星近日攝動的例子則是第一種,不只是因為在水星內側增加火神星﹙Vulcan﹚的第三種方案失敗,而且收縮理論亦不成功。但是海王星案例事實上是古典看法的反例,原因是邏輯蘊涵的單調性 (monotonicity),意即當 P 邏輯上蘊涵 Q 時,P 再加上 R 還是邏輯上蘊涵 Q,不論 R 是什麼。[57]

再次考慮海王星的例子,以非常簡略的方式陳述,T 代表理論,On 代表理論所承認具體存在的金、木、水、火、土星、地球、天王星與太陽,t代表理論根據之前的觀察對前述行星與太陽的個別質量的推算,要注意的是根據 Quine 的說法,On 與 t 都是理論的一部分 (1975: 317)。OP1 代表前述除天王星之外的行星軌道和太陽的相對位置、與它們彼此的相對距離等等釘固觀察句的集合,OP2 代表預測天王星軌道的釘固觀察句,根據古典看法重述海王星案例如下:

T(-On-t) → (OP1 → OP2),

其中「T(-On-t)」代表理論與包括在其內的太陽系的存有學設定、以及實際上對太陽系天體存在物的質量推算,「OP1 → OP2」則是關於天王星軌道的觀察條件句,因為「OP2」為假,所以我們有幾類的修改選擇,而海王星案例是將 On 修改為On+1,在天王星之外多承認一顆行星的存在來解釋為何 OP2 為假,t 自然相應修改為 t+1,加入對海王星的質量估算。水星近日攝動案例修改 On 的作法失敗,最終以修改、或推翻理論 T 的核心部分,來解釋對水星軌道的觀察現象。

結合邏輯蘊涵的單調性與修改前﹙(B)﹚和修改後﹙(A)﹚的形式化敘述,古典看法的問題就顯而易見:

(B) T(-On-t) → (OP1 → OP2)

(A) T(-On+1-t+1) → (OP1 → ¬OP2)

(A) 代表藉由修改 On 與 t,「OP2」為假就獲得解釋,這是古典作法。[58]在這個特殊案例中,藉由在 On 與 t 中增加了海王星與它的質量來解釋「OP2」為假的異例,也就是說,On/t 與 On+1/ t+1 的差別就是後者多了海王星,前者其實是後者的子集合。藉由做出上述修改得到的 (A),會得出「OP1 → ¬OP2」,但是根據單調性,因為 On/t 依然是 T 理論的一部分,原本 (B) 的邏輯蘊涵依舊成立,所以依然可以得出「OP1 → OP2」,但是這二個觀察條件句造成理論蘊涵不一致的邏輯後果,以至於 T 應該被拒絕。所以古典看法無法合適地說明理論與經驗證據的關係。[59]

在〈Empirical Content〉(Quine 1981a),Quine 重新思考了何謂理論的經驗內容或說經驗後果 (empirical consequences)。在〈On Empirically Equivalent Systems of the World〉(317) 他已注意到釘固觀察句由觀察上升到理論層面,因為我們必須瞭解一些數學、以及關於物理世界的大量知識,才能夠建立一個座標系統。但是他當時希望能忽略這個部分,以便於討論不可限定說。Quine 後來認為這並非恰當的作法,而且提出了解決方案。觀察條件句的兩端是釘固觀察句,二個觀察句所釘固的會是同一個座標系統的相近或相同位置、與相近的時間,所以他主張直接將條件句兩端觀察句的座標敘述同時消除,原來的觀察條件句的兩端就是沒有座標敘述的觀察語句,他稱此為觀察定性句 (observation categorical)。簡單說來,它的形式如下:

Where X happens, Y happens.

其中的 X 和 Y 以觀察語句代換,譬如「有煙處就有火」。與觀察條件句類似,觀察定性句亦是長期或永久的常設語句。

Quine 強調每一個觀察定性句都是迷你理論,前件代表的是實驗條件,後件則是預測。他認為小孩子學習、組織、運用觀察語句以認識世界的重要步驟,就是形成觀察定性句,這些條件句同時被 Quine 視為科學定律 (Quine 1990, 1995)。當然,隨著所接受的科學理論日趨複雜,不論是經過數十年、數百年變遷的社群,或者是成長的小孩,觀察定性句會隨著觀察語句的複雜化、理論化而亦步亦趨地演進。「有煙處就有火」的例子顯示觀察定性句並非因果歸屬語句,報導的是現象被觀察的順序,不是因果順序。接受這個句子作為理論的經驗後果,有二個重點。其一,如前述,這個條件句代表事件被觀察的順序,而不是事件因果發生的順序,如果把它當作後者就意謂因果關係可以被觀察,就會遭遇 Hume 的質疑,不過,在學習運用觀察定性句時,我們的確傾向於將它們當作因果歸屬,只是在成長學習過程中,逐漸發現它報導的不是因果關係,這連結到第二點。其二,當我們掌握更為複雜的科學理論後,如果一方面瞭解到像前述案例的觀察定性句不是因果歸屬語句,另一方面又把它們當作理論的經驗後果,就代表我們現在對這些語句的瞭解,已經運用了我們所接受的科學理論,運用「火的出現是某種產生煙霧的氧化現象」這樣的科學知識,我們才能從理論推論出「有煙處就有火」,這代表這個觀察定性句的作用是某種證據關係,意即觀察到煙霧就可以由煙霧出現處觀察到火焰。所以觀察定性句作為理論的經驗後果的角色益為清楚,正因為它們理論內載的現象更為明顯,所以它們作為理論的經驗證據的角色也就越為明確。

進一步解釋觀察定性句,Quine 將它們分為二大類,分析觀察定性句與綜合觀察定性句 (analytic/synthetic observation categoricals)。先按下何謂觀察語句的經驗內容不表,前者代表條件句後件的證實 (affirmative) 經驗內容被包括在前件的證實經驗內容之內,否則就是綜合觀察定性句,顯然只有綜合定性句才是理論的經驗後果、經驗內容 (Quine 1990e: 16-7)。[60]Quine 在《From Stimulus to Science》(Quine 1995a) 中明白表示,如果﹙綜合﹚觀察定性句不成立,蘊涵它﹙們﹚的理論亦然。或許有人對於 Quine 使用了分析/綜合語句的區分感到不解,不過正如第一節所述,Quine認為哲學/科學是為了解釋現象而發展,而分析/綜合語句的區分本身,是語言使用的現象,所以差別在於是否能夠提供基於經驗的成功解釋。

回到四段之前的疑問,因為邏輯蘊涵的單調性,理論無從蘊涵觀察條件句,否則就產生矛盾,更改為觀察定性句是否可以解決這個問題呢?首先注意二者的差異,觀察定性句本身的前後件都不是釘固觀察句,所以理論蘊涵觀察定性句的方式一定不同於觀察條件句。Quine 否認觀察定性句是相應實質條件句 (material conditionals) 的全稱量化 (universal quantification),並不是藉由具體辨識足夠多個案例兩端的時間-位置,就可以得到所有時間-位置的普遍化。他承認觀察定性句是簡單的概要式 (schematism),或許給定任何座標系統,任何相對於它發生的釘固觀察句,作為觀察定性句前件的例示 (exemplification),都會有相應於後件的釘固觀察句。重點並不是實際上發生的觀察,而是可能發生的觀察,因此,儘管絕大部分的案例都不是實際發生的觀察,但只要實際發生的案例出現異例,蘊涵這個觀察定性句的理論就受到挑戰。當然,上述對整體論的討論顯示,可以藉由改變存有設定來解決衝突,但是他無論如何都未曾說明清楚理論如何蘊涵觀察定性句。此點仍有待釐清,本文不再深究。[61]

為了釐清不可限定說,以使它不至淪為令人不感興趣的論題。Quine 在〈On Empirically Equivalent Systems of the World〉討論不可限定說的含意,他首先排除某些沒有意義的案例,檢驗的方式是他所謂的述詞置換 (reconstrual of predicates)。二個理論的不相容可能只是表面上,因為透過述詞置換可以發現它們是完全一樣的;比如二個理論的差異,在於其一稱電子為「電子」、分子為「分子」,其二則稱電子為「分子」、分子為「電子」,顯然對任一理論的述詞進行置換,會發現它們其實是同一個理論。[62]所以 Quine 所談的不相容的理論,並不是這種無謂的例子。假若我們考慮 (UD2) 與 (UD3) 的組合,不可限定說是否成立呢?這牽涉到三個問題,結論是沒有答案。第一,觀察定性句的清楚說明有賴於觀察語句的清楚定義,但是 Quine 一直沒有提供一個令人滿意的答案。第二,理論如何蘊涵觀察定性句亦缺乏說明,以至於理論與經驗內容、經驗後果的關係不清。第三,就算前述二者有正面的答案,不可限定說本身或許是個合理的看法,但欠缺決定性的論證。

或許有人認為 (UD1) 並沒有相應的問題,至少不需要回應第二與第三個問題,所以至少有一個弱化的不可限定說版本,比如 Nelson 夫婦與 Kemp 都持這種看法。很不幸這是錯誤的,因為排除了相容於所有可能經驗的要求,(UD1) 成為一個令人不感興趣的理論,既不會支持有啟發性的哲學觀點,也不會威脅到任何實質的哲學立場。在之前討論 (UD1)~(UD3) 時,已經說明為何不會有一個結合 (UD1) 與 (UD2) 的版本,亦即不會有相容於目前的經驗證據、而且未來經驗不足以做出決定的邏輯不相容理論。Laudan 與 Leplin (1991) 強力地論證這不適用於像是物理學的特殊科學理論,如果這是指窮盡一切、內部一致的全面性世界理論,則這是令人感到無趣的空洞說法,因為沒有支持的論證。如果這是指非窮盡一切但內部一致的全面性世界理論,則幾近於不知所云,不只因為沒有支持的論證,我們甚至難以想像這是什麼意思。

或許正如 Quine 的想法,基於整體論與自然化的知識論,不可限定說似乎是合理的猜想。雖然沒有強力的論證支持,它符合 Quine 哲學系統的基調,與其說是自然主義的影響,不如說是徹底經驗主義的自然結果。如果發展哲學/科學理論的目的是解釋經驗現象,那麼被解釋的對象不足以限制作為解釋的選擇,這似乎是自然不過的想法。無論如何,在下一節討論翻譯的不確定性時,我們會討論是否可以由不可限定說提出論證支持翻譯的不確定性。

不過,在結束本節之前,還有一個議題要處理。假設不可限定說成立,也就是說給定所有可能的經驗證據,仍然至少有二個窮盡一切、內部一致、經驗上相等但彼此不相容的全面性世界理論。這時的問題是在此二經驗上相等的理論中,哪一個才是「真」理論?在 Quine 1986c (156) 回應 Gibson 提出的這個問題時,他表示猶疑在獨門式 (sectarian) 與百家式 (ecumenical/ecumenist) 的立場之間,前者代表只有我們接受的理論為真,其他經驗上相等的全面世界理論為假,後者則是接受每一個皆為真。獨門式的根源與其說是自然主義,不如說是因為 Quine 對「真」概念與真理的看法,既然討論哪些語句為真的方式只有內在於一個理論來談才有意義,去說這些彼此不相容的理論皆為真,與他的「真」理論不一致。百家式的根源則是經驗主義,如果經驗證據是理論面對的最終法庭,那麼我們又基於何種立場去說經驗上相等的理論只有其中之一為真?[63]合併二者觀之,可以理解獨門式的確是比較合理的結果,但正如前述,因為這是他的「真」理論的自然後果。Quine 後來在《Pursuit of Truth》(Quine 1990e: 100) 依舊擺盪,但也提到支持獨門式的人的確會視其他理論為假,也將其他理論的理論語詞當作沒有意義,但這是因為他接受並施行一個理論的結果,而他可以隨時切換並接受另一個不相容但經驗上相等的理論。百家式的立場代表的經驗主義重視理論與證據的關係的立場,所以當不再有經驗證據足以區分二個理論的合理支持時,二個理論對我們來說都是被恰當地支持,經驗證據並不會支持我們選擇其中任何一個。所以上述 Quine 在《Pursuit of Truth》的想法,正反映了他的「真」理論與經驗主義的結合。類比來說,科學家在與當下證據相容的邏輯不相容理論之間,通常採取開放的立場,當一個理論適合處理A類事件時,就使用這個理論,但是面對它不擅處理的 B 類事件時,就使用另一個理論。所以 Quine 認為我們隨時可以切換到另一個理論,畢竟經驗主義才是他在哲學上的根本立場。[64]消解引號「真」理論可以恰當地配合不可限定說,以及獨門式與百家式的轉換,其他實質「真」理論都做不到此點。

不可限定說是 Quine 學說中極具爭議性、又詮釋龐雜、卻具備高度啟發性的代表。本節主要聚焦於以下三種版本:

(UD1) 不相容的理論可以和﹙目前﹚經驗相容。

(UD2) 不相容的理論可以和所有可能的經驗相容。

(UD3) 不相容的理論可以是經驗上相等。

透過詳細說明「經驗上相容」與「經驗上相等」的區別,並且解釋了 Quine 對於科學理論的經驗內容理論,再運用了前述討論的 Quine 的其他理論,譬如他的「真」理論,對前述三版本給出詳盡的分析,也同時說明 Quine 如何不曾給出紮實的論證。本節同時解釋了這個理論的啟發性,以及它與 Quine 其他理論的關聯。

作為經驗主義者,Quine 卻一直對古典經驗主義或邏輯經主義對「經驗」的看法與用法抱持負面的態度。以 Hume 作為古典經驗主義者的例子,他將經驗當作是感覺印象,也是所有觀念的來源,而經驗與觀念的關係可以透過內省 (introspection) 而察覺。對邏輯經驗主義者來說,經驗指的是私有的感覺予料 (sense data),是語句的經驗意義的基礎,亦是知識論上的終極證據,譬如 Ayer (1950) 與 Russell﹙1959: 第二章﹚企圖以此回答外在世界知識的懷疑論。Quine 的困惑在於作為經驗主義基礎的經驗,不論是感覺印象或感覺予料,為何僅僅是靠個人的直接察覺就可以掌握,為何我們對個人經驗有如此特殊的權威?為何人類知識的基礎是建立在這種私有的管道?

為何 Quine 以翻譯的不確定性來討論語意問題?因為直覺上翻譯倚靠同義性,也就是以 A 語言的 A1 翻譯 B 語言的 B1,是因為 A1 與 B1 同義,所以是否有確定的翻譯就與語意問題直接相關。如果翻譯是不確定的,如果我們無從由感覺刺激決定同義性或意義,那麼以感覺經驗為基礎的語意學就無從得出意義、同義性或分析性。當然,此處的感覺經驗正是下述的科學式的刺激。此外,翻譯的不確定性並不會僅僅限於二個截然不同的語言,它同樣適用於母語。歸謬論證如下:如果翻譯的不確定性不適用於母語,代表在我們本身的語言中,感覺經驗可以明確地決定出意義、同義性與分析性等語意性質與概念,但是這與〈Two Dogmas of Empiricism〉的結論相衝突。另一個方式是透過私有語言的不成立,意即不存在任何語言,它的所有語句的語意只有本身的使用者可以絕對掌握,而非以此語言為母語的人則絕對不可能;前述論證的前提不變,推論出的結論是任何人的母語都會變成私有語言,這跟私有語言不存在相矛盾。[65]

Quine 的翻譯不確定性理論扮演了幾個角色。第一自然是延續對二個經驗論獨斷的反駁,具體反駁化約式證實主義的意義概念與同義性概念,進一步說明並論證為何經驗不足以提供傳統經驗主義者所希望的語意學基礎,最終論證這是因為語意事實並不存在的結果。要完成前述工作,要藉由以下二個角色。第二個角色是以當時科學對感覺經驗的最佳解釋,重新界定經驗,這是哲學-科學連續體的自然主義精神,也是讓經驗主義步出私有領域;這是對證實主義整體論的重新刻劃,重新以科學的方式討論經驗意義/經驗內容。第三個角色是利用對經驗的科學說明,解釋分析/綜合語句區分的現象,儘管 Quine 反對在二者間有截然的區分,意即反對這種區分是種類的區分,但他不可能否認這麼明顯的區分的現象,所以這個理論針對這個現象提出解釋,同時根據科學式經驗意義來解釋語句同義性。

完成上述工作的方式是訴諸科學,Quine 認為語意議題應該找尋一種語言的科學 (linguistic science),而不是任何先驗的方式。感覺經驗指的是我們的感覺接受器受到外界的刺激物所產生的反應,對古典經驗主義與邏輯經驗主義而言,如此只論經驗不論外界的優點,一是感覺經驗是不可懷疑 (indubitability)/不可錯 (infallibility),不用在意錯覺、幻覺,二是不用擔心懷疑論的攻擊。[66]對 Quine 來說。第二點是多餘的,當分析/綜合語句與先驗/後驗語句的區分被袪退之後,科學發現可以援引來支持哲學論點,傳統上以第一哲學的確切性 (certainty) 來證成科學的方式已成過去。以科學的方式談論經驗,就是前述感覺接受器與外在刺激物 (stimuli) 的互動,例如視網膜、鼻腔黏膜、耳膜、舌頭表面與表層皮膚就是五類感覺接受器,與外在刺激物互動就產生刺激 (stimulations),因此,所謂的經驗就是這種刺激。[67]如此刻劃的經驗是物理事件,不是心靈事件或性質。回想第四節對證實主義的說明,指的是驗證或否證一個語句的方法。在《Word and Object》中,語句與刺激的關係是因果的,這是因為語言學習必須透過對言語行為的觀察與條件反射的應用,否則幼兒牙牙學語時豈非靠的是先天能力?常說幼兒通常學會的第一個語句是「Mama」/「ㄇㄚˇㄇㄚˊ」或「Dada」/「ㄅㄚˇㄅㄚˊ」,但這是因為父母一直以條件反射的方式灌輸而成,不然父母一直跟她說:「ㄍㄡˇㄍㄡˊ」,難道她還是會先說「ㄇㄚˇㄇㄚˊ」或「ㄅㄚˇㄅㄚˊ」?對言語行為的觀察則是較大小孩的常態,這就是為何父母應該要在他們面前謹言慎行,以免他們學會不當用語。以上所有的說明都是科學的建構,這些建構一方面仰賴現今科學理論,另一方面它們都無法僅靠觀察本身就得到。

Quine 在《Word and Object》討論翻譯的不確定性主要是在第二章,對這個論題有幾種敘述方式,意思並沒有太大的出入,只有明確與否的差別。

首先較為鬆散的方式…如下:二個人在所有可能的感覺刺激之下,所有言語行為的傾向完全相同,然而在許許多多的案例中,對他們是相同的刺激觸發下,他們相同的話語 (utterance) 所表示的意義或觀念可以徹底的分歧。(26)

無數語句的相應翻譯可以劇烈的分歧,然而翻譯的分歧透過系統化的相互補償,以至於語句整體的連結與它們跟非言語刺激之間的連結都可以保存。(27)

因此,這個論題是:由一個語言翻譯到另一個語言的手冊可以有不同的方式,所有手冊都與言語傾向的總體相容,但是彼此卻不相容。﹙同前﹚

第一種方式的優劣不論,但是它提到了四個必須加以解釋的地方。首先是前述關於語句與刺激的關係,由於此處談的是翻譯,而且為了避免其他干擾因素,所以限制在從未與外界接觸的原住民語言,無論是否有文字,翻譯勢必由言語溝通開始,所以語句概以話語呈現。其次是相同的刺激觸發,這是為何此種方式是非常鬆散的主因,因為所謂的刺激是相對於主體,如果刺激是指表面接受器受到外界刺激物的激發而產生,由於表面接受器只屬於個人,沒有兩個人會有相同的表面接受器,因此兩個人不可能有相同的刺激;不過,這意謂如何以刺激和話語的關係來談論翻譯,需要更多的說明。第三是言語行為,並不是所有我們的表意行為一定會以話語方式出現,我們可以點頭表達「同意」,或者以手勢回答問題,所以翻譯的對象或翻譯是否恰當不是僅僅限於話語或文字而已。[68]最後是言語行為的傾向,只停在言語行為的問題,是人會因為許多原因而沒有把言語行為表現出來,比如受到驚嚇或基於禮貌等等。如果不將言語行為的傾向列入考慮,翻譯出錯的機率很高,譬如出現汽球而問美國人「balloon?」,但是他因為某種原因並沒有給予肯定的回覆,我們會誤以為以「汽球」翻譯「balloon」是錯誤的。

第二個形式化敘述可以清楚看出證實主義的整體論的影響。在一個語言所有可能語句的翻譯有重大歧異的情況下,為何無法在這些翻譯的手冊中決定出唯一一個正確或恰當的翻譯方式,這可以由整體論看出端倪。細節部分將於稍後討論支持翻譯的不確定性的論證時,再予以說明。第三個敘述與不可限定說有相似之處,如果將翻譯手冊換為全面性世界理論,再把總體言語行為的傾向換作所有可能的經驗證據,這個說法與 (UD21) 極為類似。至於二者的關係亦留待稍後再議。進一步討論之前,我們可以借用 Kemp 的形式化敘述:

這個論題說的是,給定一個異國語言的表式 E﹙假設 E 可以翻譯成英文﹚,永遠會有英文表式 E* 與 E**,由經驗科學的角度來看,二者都是 E 的恰當翻譯,但是彼此卻不相等,在任何意謂上都不類似於同義或意義相同的直覺看法。(Kemp 2006: 35-6)

這個敘述方式強調的不是整個翻譯手冊,而是說明什麼叫做翻譯手冊的不相容。既然 E* 與 E** 並非同義,那麼 E 就依據二個翻譯手冊翻譯成二種不同的意思。[69]明確地說,Quine 的理論比 Kemp 說的還強,因為 E* 與 E** 甚至可能一真一假。

支持翻譯不確定性的論證大致可歸為四個,第一個是藉由《Word and Object》第二章的鋪陳,一方面釐清這個論題,一方面也提供了支持它的論證,或至少說明了它的合理性。另外一個是指涉的不可測度,它本身出現在第二章中,用來反駁語詞的意義可以經由此語詞所構成的單字詞語句的經驗意義獲得,但是它又被認為有獨立支持這個論題的力量,所以將分別討論。其餘二個論證來自證實主義的整體論與不可限定說。以下將依此順序討論,不過重點當然是《Word and Object》第二章的幾個重要論點。

「Gavagai」是 Quine 最著名的例子,指的是實地研究的語言學家來到從未與外界接觸的原住民部落,試圖學習他們的語言,發現他們在出現兔子的情況下常常會說:「Gavagai」,所以他憑藉觀察非言語刺激-譬如看到兔子——並以「Gavagai?」詢問,利用一般歸納法逐步建立以「Rabbit」翻譯「Gavagai」。為了說明方便的因素,凡是以大寫開頭的「Gavagai」/「Rabbit」代表語句或話語,而以小寫開頭的「gavagai」/「rabbit」代表語詞。[70]此處有六點必須說明,第一是以這種問答方式作為翻譯的基礎的原因,是因為只有語句才有真假值,語詞本身並無真假可言,也因為語句有真假值,所以除了討論它為真或為假之外,也可以討論它的證據支持度,以及其他針對它的命題態度 (propositional attitudes),像是同意或相信與否。第二是這樣的問答方式,預設已經掌握了原住民語言中表達肯定/否定的話語或手勢等。第三,Quine 將語句區分為二大類——情境語句與常設語句,此點已如前述,此處要強調的是唯有情境語句適用於這種問答的方式,因為常設語句缺乏與經驗的直接關係。第四,這種方法是結合了非言語刺激的外在情境,譬如視覺上看到兔子出現,以及詢問「Gavagai?」的言語刺激,以此引出原住民資訊提供者﹙以下簡稱原住民﹚對該語句表示同意 (assent to) 或異議 (dissent from) 的回應。第五,這種方式最初只適用於非常短的語句,以下所舉的翻譯的例子絕大部分的組成只有一個英文字。最後一點比較複雜,同意/異議本身並不是傾向,為了尋找言語傾向與﹙非言語﹚刺激的關聯 (correlations),詢問的方法是發現這些傾向的手段 (Quine 1974: 15; Quine 1990e: 40)。因此,語言學家真正的工作是針對一個語句,找尋使得原住民傾向去對它表示同意或異議的原因。

最後一點連結到 Quine 的刺激意義 (stimulus meaning)。以上提到的非言語刺激必須相對於一個時間係數 (modulus),否則非言語刺激延續的時間漫無邊際,不但語言學家難以掌握發問的時機,過長的時間中發生的刺激亦太過複雜,使得語言學家根本無從找出因果連結。根據這樣的設定,Quine 提出刺激意義的定義 (Quine 1960: 32-3):

肯定刺激意義:就類似於「Gavagai」的語句,針對一個給定說話者,在刺激係數內所有會促使 (would prompt) 他同意﹙詢問語句「Gavagai?」﹚的刺激的集合。

否定刺激意義:就類似於「Gavagai」的語句,針對一個給定說話者,在刺激係數內所有會促使 (would prompt) 他異議﹙詢問語句「Gavagai?」﹚的刺激的集合。

一個語句的刺激意義就是由此二者所組成的有序對。就這個技術性定義而言,有以下五點說明。會促使的促使,指的是非言語刺激與言語傾向的因果關聯,會促使的會則利用假設語氣 (subjunctive mood) 以表達傾向,代表即便原住民出於某種干擾因素而未做出同意或異議的表示,在未受干擾的情況下他還是會表達同意或異議。第二,定義已清楚表示刺激意義是相對單一說話者,原因正如前述,因為刺激係指外感覺接受器的觸發,而每個人的外感覺接受器僅僅屬於本人而已。第三,既然刺激意義是相對於係數,就代表在係數之外可能會變化,這不過就意謂該情境語句的經驗意義有所變化。第四,肯定刺激意義與否定意義彼此互斥,意即一個刺激 S 如果屬於其中一個,就不會同時屬於另一個,但是它們並非互相決定的集合,意即它們不曾窮盡刺激係數內所有的刺激,因為絕大部分的刺激-包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺——都是不相干,譬如「Gavagai」的刺激意義不會包括當時下雨或不下雨的視、聽、嗅或觸覺,如果語言學家沒有伸出舌頭去接雨水以辨味的話。

最後一點較為複雜,刺激意義集合中的刺激指的是什麼?它不能指特別的事件,不然促使原住民當下同意「Gavagai?」的刺激,與五分鐘後同意這個語句的刺激截然不同,這使得同一個語句對同一個說話者的刺激意義必定永遠不停的變化,刺激意義缺乏任何功能。再者,根據定義可明顯看出所謂的刺激指的是共相 (universal)、是﹙可重複的﹚事件型態 (event form),否則集合將包含所有會但實際上未曾發生的刺激,數量無限。再澄清一點,Quine 的刺激指的是一組依次觸發的特定感覺接受器,所以所謂的﹙物理﹚事件型態就是指這組感覺接受器如何依次觸發的序列,所以只要是同樣這組接受器以同樣序列被依次觸發,就是同一個事件型態的例示,就是同一個刺激再現。

那麼是否可以刺激意義代替直覺意謂下的意義呢?至少可以作為情境語句的意義?答案是否定的。原因是說話者可能因為情境中的各種因素而沒有被觸發反應,比如他可能因為暫時分心但專注地在看一隻特別的青蛙,以至於在兔子跑過去時不曾正面回應語言學家詢問的「Gavagai?」,這使得語言學家誤以為「Gavagai」跟「Rabbit」有所不同,因為如果詢問語言學家的話,她會同意「Rabbit?」的詢問句。又或者原住民在稍早看到樹後躲了一隻兔子,但是語言學家不曾看到,所以他在語言學家詢問「Gavagai?」時給予了肯定的答覆,但是語言學家本身會以否定的方式回答「Rabbit?」。所以這種根據科學而重新建立的經驗概念,不足以扮演直覺語意學家希望透過意義概念所扮演的角色。[71]後者就是 Quine 所謂的並行訊息 (collateral information),指的是刺激意義不僅會包含語句相關的經驗意義,還包含了關於對象的知識、或者與語句的經驗意義無關但與對象有關的資訊。[72]並行訊息的存在似乎完全摧毀了證實主義意義理論的隨附 (supervenience) 關係,因為根本看不出來要如何將二個語句刺激意義中各自的並行訊息予以排除,再辨識它們的證實條件是否相同。這同樣使得根據「Gavagai」與「Rabbit」擁有相同的刺激意義來進行翻譯,變得過於嚴苛。

事實上,絕大部分的並行訊息可以藉由調整係數而排除。譬如原住民稍早看到兔子躲在樹後的案例,這可以利用延長係數而解決,語言學家會發現她的原住民資訊提供者跟她的刺激係數不同,而不是他們對「Gavagai?」的回應不同。但是 Quine 認為這些技術都無法去除整個社群共享的並行訊息,他舉的例子是兔蠅 (rabbitfly),假設原住民的居住地有一種總是跟著兔子飛的兔蠅,所以只要他們看到兔蠅就知道底下有兔子,儘管他們實際上並沒有看到兔子。在這種情況下,語言學家會誤以為以「Rabbit」翻譯「Gavagai」是錯誤的,因為它們的刺激意義對她而言不同。就社群共享的並行訊息而言,Quine 認為把它們當作語句經驗意義的一部分是合理之舉。

Quine 進一步提出一個行為主義論證,批評將社群共享並行訊息排除於語句經驗意義之外,是完全任意的作法 (Quine 1960: 38)。簡言之:

1. 如果一個給定語句的言語習性 (verbal habit) 與並行訊息之間有截然的區分,也就是在那些全然促使一個主體對該語句表示同意或異議的刺激,與那些受到並行訊息影響但依舊促使主體表示同意或異議的刺激之間有真正的分野,那這個主體學習如何使用這個語句與學習﹙相關﹚對象的額外事務之間,亦當有截然的分別。

2. 前述二種學習之間,沒有任何實驗意義下的區別。

3. 因此,言語習性與並行訊息之間並沒有真正的分野。

除了仍然以科學作為判斷的依據之外,這個論證以常識的方式理解亦相當容易,當然這得假設 Quine 訴諸言語行為來說明語言學習是正確的。我們在孩提時代學習如何使用語言時,教導我們的人並不會在上述二者之間做出明確的區別,以至於我們很清楚可以掌握哪些是直接關乎言語習性,哪些不過是關於相關對象的資訊或知識。以小學或中學的國語文教學來反駁毫無意義,表面上看來,課本似乎明確區分了上述二者,但這只是方便法門,正如第四節討論字典定義時所言,假若我們把這個抱怨當真,那課本撰寫者對於中文顯然擁有某種特權,而不僅僅是蒐集古往今來的語言使用與當代變體的資料而已。

接下來的課題是情境語句之中,是否有某些語句可以把刺激意義當作意義呢?觀察語句會是非常自然的答案。如果觀察語句不曾像第六節所說,擁有它自身清清楚楚的經驗意義/內容,那它們如何作為科學驗證的基礎呢?Quine 首先提出觀察性 (observationality) 的看法,也就是越不受到並行訊息影響的語句的觀察性就越高,比如「Red」就比「Rabbit」更具觀察性,而「Rabbit」比「Bachelor」更具觀察性。撇開這種說法是否可以找到令人滿意的操作型定義,Quine 很清楚它完全違反了上述的行為主義論證,既然言語習性和並行訊息無法截然二分,觀察性根本是建立在錯誤的基礎之上。無論如何,Quine 對觀察語句的定義一直擺盪在私有性與公共性之間。一方面強調觀察語句的公共性,像是觀察語句是不同說話者的刺激意義趨近於相同的那種語句 (Quine 1960: 43),或說處於恰當位置的觀察者會有堅實的同意的情境語句 (44),或說語句的刺激意義在社群中趨於類似 (45)。另一方面又強調觀察語句的私有性:如果在某一情境對某一說話者詢問該語句會得到肯定的答案,當在另外的情境中,同一組接受器被依次觸發時,詢問該語句會照樣得到同樣的答案 (Quine 1981: 25)。這正顯示了 Quine 在自然主義與經驗主義之間的擺盪,他甚至認為二者終將契合,也就是滿足私有性的語句集合與滿足公共性的語句的集合趨於一致。[73]不過 Quine 在後期著作提到反例,「我剛剛感覺到輕微的咬餌 (I just felt a nibble)」滿足了私有性定義,也就是對每一個個體而言,這都滿足了觀察語句的私有性定義,但是它不可能變成群體的觀察語句,因為它完全不具備公共性 (Quine 1990e: 41)。無論是否可以找到令人滿意的觀察語句的定義,討論到此為止,不再深究。

以上的討論得到的結論是,情境語句的刺激意義無法成功地扮演直覺意謂下意義的功能,我們不得不探討一下常設語句的刺激意義,雖然答案相當明顯。情境語句與常設語句的技術性區別,在於反應時間的長短。當情境語句需要一定長度的時間係數以包含足夠的資訊,常設語句的反應時間一定比係數短很多,除非有暫時驚嚇的狀態。以「﹙今天的﹚報紙來了嗎?」為例,跟報紙是否送達的相關刺激係數應該是一天,但是我們在今天一旦同意了這個詢問語句,如果這個語句在明天報紙送達前再次詢問,我們都會立即同意。常設語句全部是理論語句,而且理論上除了觀察語句之外,其他的情境語句皆為理論語句,在面對背反經驗出現時,它們都可以調整。或者說,只要能夠與說話者所有的言語行為傾向相容,那麼作為理論語句的常設語句與非觀察的情境語句的翻譯,有許多空間可供操作。

接下來自然要試著由短語句的刺激意義,來說明刺激同義性 (stimulus synonymy)。由於一個語句的刺激意義是針對一段時間內一個說話者對該語句的反應,刺激同義性也必須相對於一個說話者,我們可以稱其為內在主體的刺激同義性 (intrasubjective stimulus synonymy)。內在主體的刺激同義性可以定義如下:

語句 A 與 B 對一個說話者是內在主體的刺激同義的,當且僅當他同意 A 的詢問時會同意 B 的詢問,不同意 A 的詢問時亦會不同意 B 的詢問,反之亦然。

要從內在主體的刺激同義性跨出一大步並不困難,只要兩個語句對同一個語言社群中的所有成員都是內在主體的刺激同義,就可以稱它們為相互主體的刺激同義 (intersubjective stimulus synonymous)。甚至暗地觀察地球人的外星人,都可以對他所觀察的社群的語言使用,區辨出什麼語句是內在主體的刺激同義與相互主體的刺激同義。[74]然而這僅限於情境語句,因為常設語句往往因為非關刺激的因素而會導致二個語句貌似刺激同義。或許這是因為常設語句中的並行訊息的量遠遠高於情境語句,使得對二個語句會有一致的同意或異議。

雖然刺激意義不適合扮演直覺意義的角色,內在主體的刺激同義性是否可以說明直覺的同義性?也就是:

二個語句對一個說話者是同義的,當且僅當它們對他而言是刺激同義的。

假若可以,就可以相互主體的刺激同義性進一步得出直覺同義性與分析性、甚至語詞的直覺同義性,直覺語意學畢竟還是得救了。答案依舊是否定的。考慮以下案例:

上圖是袁世凱計畫稱帝時試鑄的飛龍金幣,俗稱袁大頭金幣,非常罕見。假設我們忽略上面的文字,左邊那面稱為袁大頭金幣,右邊那面稱為飛龍金幣。由於這枚金幣極為罕見,只有錢幣專家知道它的兩面分別為袁大頭與飛龍,一般外行人完全不知道,只會在看到袁大頭那面時認出那是袁大頭金幣,看到飛龍那面時認出那是飛龍金幣。當一枚這樣的金幣以袁大頭那面平放展示時,問專家與外行人:「袁大頭金幣?」,他們都會表示同意,但是再問「飛龍金幣?」時,他們的反應就分歧了,專家會同意,外行人會表示異議。對專家而言,「袁大頭金幣」與「飛龍金幣」的刺激意義相同,因為他在展示任一面時,都會對二個詢問語句表示同意,但是這二個語句顯然不是同義的。這是對上述定義由右到左的反駁,意即對錢幣專家來說,「袁大頭金幣」與「飛龍金幣」的刺激意義相同,但此二語句並非同義。專家在此處的確對這枚金幣擁有大量的並行訊息,也正因為如此,他會視此二語句為刺激同義,但是正如前所論證,我們無法提出嚴格區分言語習性與並行訊息的方式。尤有甚者,作為語詞的「袁大頭金幣」與「飛龍金幣」擁有相同外延,但是作為語句,它們對絕大部分人來說都不是內在主體的刺激同義,遑論相互主體的刺激同義。

或許上述案例過於人工,或許語句較長較複雜,單一全稱詞構成的語句的刺激意義容或可以在某種意謂下作為該字詞本身的意義。譬如「Rabbit」的刺激意義是否可以成為「rabbit」的經驗意義呢?換言之,藉由單一字詞語句的刺激意義,是否可以有意義地談論該字詞本身的經驗意義?意即:

二個全稱詞是同義的,當且僅當它們作為單字詞語句是﹙相互主體的﹚刺激同義。

Quine 認為這是錯誤的。他的論證根據主要是「Gavagai」與「Rabbit」的﹙相互主體的﹚刺激同義,並不能保證相應的「gavagai」與「rabbit」擁有相同的外延。為了簡便起見,以下將直接稱之為刺激同義,省略「相互主體的」。這足以反駁前面的說法,是因為一般都同意語詞的意義會決定外延,如果前述定義成立,「Gavagai」與「Rabbit」的刺激同義會得出「gavagai」與「rabbit」的同義,而「gavagai」與「rabbit」的同義會得出它們擁有相同的外延。如果二個語詞的外延不同或有可能不同,就代表它們並非同義,但是作為語句卻是刺激同義,所以上面的定義不成立。

Quine 的論證就是著名的指涉的不可測度。假設「gavagai」是個語詞,再假設「Gavagai」與「Rabbit」是刺激同義,語言學家是否可以確定「gavagai」所適用的對象為何?我們都會自然的回答是兔子啊!但是為何不是未分割的兔子部分 (undetached rabbit part) 或者兔子的﹙時空﹚片斷 (the (spatio-temporal) rabbit stage) ? 之所以會這樣說,是因為我們其實甚至不確定「gavagai」是不是一個字而已,或者是幾個字所組成,或者它到底是一個單稱詞或全稱詞。或許可以抗議這是因為刺激意義不夠細緻,所以才會無從分辨,但是加以輔助的方式就可以了,比如用手指著兔子再問「Gavagai?」,如果原住民表示同意,那「gavagai」對他來說一定是指到兔子。但這是無用的,因為當語言學家以手指去指的時候,她並非單單指到兔子而已,她同時指到了未分割兔子部分的整體或兔子的時空片斷、甚至兔子性 (rabbithood) 或兔子的融合 (rabbit fusion)。

前述各種外延的可能選項本身並不是無可區分,因為它們的同一性條件不同。或許我們可以再加上同一性分辨來詢問,就可以確定外延,譬如「這隻 gavagai 就是那隻 gavagai 嗎?」,顯然兔子的時空片斷無法以這種方式詢問。[76]但是這超出了我們的語言學家現在的能力,因為她必須已經對原住民語言關於客觀指涉的文法設計有所掌握,像是冠詞與代名詞、單複數、﹙將主詞與受詞連結的﹚繫動詞 (copula) 與同一性述詞等等。[77]「這隻 gavagai 就是那隻 gavagai 嗎?」看似可以辨識出「gavagai」的外延為兔子,因為前述其他幾種可能的外延的同一性條件皆不滿足這個敘述。但這並不正確,透過相關文法設計的調整,我們也可以說「這些 gavagai 的時空片斷就是那些 gavagai 的時空片斷嗎?」,其中的黑體與底線代表相應的不同文法設計。所以語言學家可以選擇任一種作為「gavagai」的外延,只要在相應的文法設計上做出不同的調整。當然,語言學家實際上 (in practice) 似乎並沒有這樣的自由或這樣做的理由,她通常會以她的母語來翻譯「gavagai」的外延與相應文法設計,但是她原則上 (in principle) 上可以如此處理。再者,重點正在於這不僅僅是在翻譯它種語言時會出現指涉的不可測度,它同樣可以發生在我們的母語。此點正如之前的論證,假若這不會發生在母語上,那所有的母語就是私有語言,但這是不成立的。

另一種說法是刺激意義係針對語句與經驗的關係,它的濾網不足以細緻到淘選語詞的外延。因為不論語詞的外延為何,我們對它們在情境中出現的反應依然是特定外部感覺接受器依次觸發的序列。此外,前述文法設計的討論可以看到整體論的影子,在保持特定語句為真的前提下,可以經由理論內部其他語句的劇烈調整以達到與經驗證據相容的目的,只不過此處的理論是指翻譯手冊,經驗證據指的是資訊提供者的言語行為的傾向。也或許有人看到了不可限定說的影子,只是將翻譯手冊強化到內部一致且全面的程度,而且包括了所有言語行為的傾向。此二點容後再論。

如果刺激意義無法扮演直覺意義的角色,在翻譯上我們到底可以利用它達到什麼效果呢?Quine 首先強調所有的邏輯連接詞,都可以利用上述刺激反應的方式被翻譯;譬如連言的定義是:要同意一個連言必須同意它的所有連言項,而不同意它只要不同意其中任一個連言項;否定的定義:把說話者會同意的短語句加上否定,就會把它變成說話者會表示異議的語句,反之亦然;其他亦可依此方式處理。

既然相互主體的刺激同義性不是問題,甚至旁觀的火星人都可以得出,那麼刺激分析性 (stimulus analyticity) 似乎也不成問題。進行的方式理所當然先建立內在主體的刺激分析性,再建立相互主體的刺激同義性。簡言之:

一個語句對一個說話者是刺激分析的,當且僅當﹙在刺激係數內﹚他會在任何刺激下都同意它。

相互主體的刺激分析性可依樣建立。或許有人在此發現一個解決指涉的不可測度的方法,假設 F 與 G 是二個全稱詞,只要「所有的 F 都是 G」是刺激分析的,那這二個詞的外延就相同,單稱詞也可以「a = b」的刺激分析性來處理。但這並不正確,因為它甚至需要先設定相關的文法設計才能決定誰是全稱詞、誰是單稱詞,而且 F 與 G 的外延可以都是片斷、未分割部分、共相或融合。

無論如何,刺激同義性與刺激分析性似乎掌握了直覺語意學中的同義性與分析性到相當程度。就算撇開常設語句不論,這項成功在語句擁有越高的觀察性時越清楚。[78]而且它們也似乎解釋了分析/綜合語句與先驗/後驗語句的區分的現象。凡是﹙在刺激係數內﹚不論刺激為何都會同意/不同意的就是分析句/矛盾句,反之就是綜合語句,因為前者的同意與否都和係數內的刺激無關,所以它們是先驗的,後者則是後驗的。這同時說明了為何分析/先驗語句難以被修改的原因。但是 Quine 強調刺激分析性與刺激同義性不過是分析性與同義性的行為主義替代品 (ersatz) 而已,因為許多被直覺語意學視作綜合語句的句子,亦會滿足刺激分析性的標準,例如「有許多黑狗」。Becker (2012: 108) 指出了另外一個非常重要的觀點:既然刺激分析句在不論何種刺激之下都會引發肯定的答覆,這代表這樣的答覆與一般刺激綜合語句不同,因為它們並非受到刺激的促使才產生,也就是這樣的答覆與任何出現的刺激之間沒有因果關係,因此它們的肯定刺激意義與否定刺激意義都是空的,因此所有的刺激分析句都是內在主體與相互主體的刺激同義,但是直覺分析句並非如此。

在《Word and Object》第二章最後,Quine 歸納翻譯中可確定的部分,而且是所有翻譯手冊要滿足的標準 (68):

一、觀察語句可以被翻譯,雖然有不確定之處,但卻是一般歸納法的情況。二、真值函數 (truth functions) 可以被翻譯。三、刺激分析句可以被辨識,而且作為相反種類、要求義無反顧地表達異議的刺激矛盾句亦如是。四、如果提出了關於原住民的情境語句的內在主體刺激同義性的問題,都可以被解決,這甚至包括非觀察語句在內,但是它們無法被翻譯。[79]

此四點總結了 Quine 對使用刺激意義來進行徹底翻譯的底線,它們一來顯示了透過科學語言學可以逼近直覺語意學到什麼程度,另一方面則顯示了翻譯手冊必須滿足的條件,易言之,假如四個條件有任一個未被滿足,翻譯手冊就不被接受。

依賴刺激意義與一般歸納法只能得到上述幾個結果,這當然談不上完成了整個翻譯工作,因為常設語句未被翻譯,語詞既未被確認亦未建立對應的字典。要完成前述工作,需要 Quine 所謂的分析假設 (analytic hypotheses),這牽涉到如何將原住民語句切割到足夠短的部分,以供利用刺激意義來翻譯,這也牽涉到如何建構被翻譯語言的文法,以供建立字典。因此可以看出,除了與被翻譯語言的使用者所有的言語行為傾向相容之外,而且成功地完成上述四個條件,不同的語言學家還是可以運用不同的分析假設,形成無數個﹙如果不是無限個﹚彼此不相容的翻譯手冊,除了像是簡單性、解釋力等實用準則之外,沒有任何事實基礎可以在它們之間決定要採用哪一個,而且沒有任何一個可被稱為正確的翻譯手冊。至此亦可看出一開始談到的第二個與第三個形式化敘述,各自合理之處。

以上的說明形成了一個支持翻譯的不確定性的論證,因為憑藉科學語言學與刺激意義,能做到的依然只有前述四點,剩下來的只能依靠分析假設。接下來要討論另外三個論證,首先是指涉的不可測度。前述討論這個論題時,是集中在單一字詞語句的刺激同義無法保證這些字詞本身是同義的。這個論題亦被視為可以證明翻譯的不確定性,因為所有言語行為傾向無法決定被翻譯語言的語詞的指涉或外延,使得利用分析假設所建立的字典只有實用上的比較,沒有任何事實基礎可供決定。不過,Quine 在〈On the Reasons of Indeterminacy of Translation〉(Quine 1970b: 183; Quine 1990e: 50) 抱怨大家過於重視「gavagai」的指涉不可測度問題,以及這如何誤導了大家對翻譯的不確定性的看法。基於二個理由,他不再認為這個論題提供了根本的服務。第一,這個論題所論證的翻譯不確定性太弱,因為Quine在意的是語句的翻譯的不確定性,意即所有言語行為傾向不足以決定一個語言所有語句的翻譯,而不同的翻譯手冊與所有傾向相容,但彼此卻不相容,然而指涉的不可測度無法推論到這個更強的結論。第二,前面提到 Kemp 的形式化敘述時,曾指出 Quine 的翻譯不確定性要比它更強,因為不僅僅是同一個原住民語句的翻譯可以不同,重要的是一個可以把它翻譯為真的語句,一個可以翻譯成假的語句,但是指涉的不可測度的特性或者說必要條件,是不論把一個語句中的語詞的指涉或外延如何替換,該語句的真假值不能受到影響,所以這個論題與翻譯的不確定性的關係遠比想像中來得淺。所以這個論題提供的論證,並不特別值得重視。

證實主義的整體論通常被視為提供了重要的論證支持。在〈Epistemology Naturalized〉(80-1),Quine 認為一旦接受 Peirce 的證實主義的意義理論與 (Quine-) Duhem 的整體論,也就是接受了證實主義的整體論,就代表理論語句是以一個整體而具有經驗意義/經驗內容,因此將一個理論翻譯到另一個語言時,卻認為理論語句可以一句句翻譯成翻譯語言的語句是沒有道理的事。[80]爰此,在翻譯一個理論時,只要保存了它所蘊涵的經驗內容,理論語句本身的翻譯有相當大的空間,而且絕大部分的語句都是理論語句。由此可以得知,理論語句在翻譯上是不確定的。在〈Pursuit of Truth〉,他表示翻譯的不確定性出現在語句的層級上,而且藉由其他語句的翻譯上的互相彌補,任何理論語句或非觀察的情境語句的翻譯都可以有無數種﹙或甚至無限種﹚方式 (50);他更進一步主張翻譯的不確定性證明了將命題當作語句的意義是不可行 (102),這亦由證實主義的整體論所支持,試想除了觀察語句之外,整個理論以一個整體而擁有它的經驗意義/經驗內容,因此得出非觀察語句都沒有它們本身的經驗意義,因此要用命題作為這些語句的意義來提供翻譯的確定性是殊不可行。暫且按下其中一個曲折不論,以上就是 Quine 認為證實主義的整體論可以支持翻譯的不確定性的論證。

最後一個論證是來自不可限定說。於〈On the Reasons of Indeterminacy of Translation〉(179-180),Quine 明確解釋了不可限定說如何證明翻譯的不確定性。給定一個理論和它所蘊涵的可觀察經驗內容,不可限定說的 (UD21)是指可以有無限個與所有可能的觀察相容但彼此不相容的全面性世界理論,再給定觀察語句有其自身的經驗意義,但是正如我們自身的理論不受到所有可能的觀察所限制,我們對這個外語世界理論的翻譯,亦無法由我們對這個語言所有可觀察事件的報導的翻譯所限定,所以我們對這個理論與這個語言的非觀察語句的翻譯是不確定的。將不可限定說的版本改成 (UD31)甚至可以有更強的結論,除了在前一節說明了為何它與 (UD21) 相等之外,它可以在不訴諸全面性世界理論或所有可能觀察的情況下,成功地證明翻譯的不確定性。給定一個非全面性的物理理論和它的經驗內容,由於經驗內容是這個理論所蘊涵,所以根據簡單的邏輯常識就知道被蘊涵的經驗內容無法回頭去限制蘊涵它的理論內容為何,也就是經驗內容無法決定出獨一無二的理論,所以在翻譯一個外語物理理論時,對它的經驗內容的確定翻譯亦無從決定出獨一無二的方式來翻譯這個理論,所以翻譯的不確定性成立。姑不論這是不是對不可限定說的好的刻劃,不可限定說必須仰賴理論與其經驗內容的形式關係,意即由前者邏輯上蘊涵後者。[81]

在此有人或許認為我們可以修正前一節的論點,即整體論似乎可以藉由這種方式蘊涵不可限定說。由於整體論已經訴諸了理論邏輯蘊涵其可觀察經驗後果,而前段基於這層形式關係所得出理論的經驗內容不足以限定理論,這自然是整體論的邏輯後果。換個說法,發展中的世界理論所蘊涵的經驗內容不足以限制蘊涵它的理論為何,那依此道理在任何理論逐步發展的過程中,其經驗內容皆不足以限制只有一個理論得以蘊涵此經驗後果,同樣的方式亦可適用於全面性世界理論。

不過,這樣的論證是真的提供了一個支持不可限定說的論證,還是把不可限定說變成整體論的一部分,或者這樣的論證完全弱化了不可限定說,使得它變得毫不重要。一個疑問是前述論證到底得到的是第一到第三種答案的哪一種組合,這個論證似乎把整個不可限定說當作整體論的延伸,意即如果答案是上述的第二種,那第一種自然亦成立,但是這同時似乎得到第三種答案。以 1-3 分別標示上述三種說法,第一個數字代表最基本的看法,0 雖然不會出現在第一個位置,但在其餘位置出現就代表某個說法在組合中不扮演任何角色。那麼 2-1-3 的組合就限縮不可限定說不過是整體論的延伸,就算有其重要性,亦非本身具有獨立的重要性,只要掌握整體論即可。以 1 為最基本,同時避免玩弄文字遊戲,就會意謂不可限定說有其獨立的重要性,2 與 3 自然被排除。[82]3 作為基本的立場,應該意謂這與 2-1-3 與 1-0-0 不同,這代表這樣的論證方式所支持不可限定說的版本,雖不是整體論的一部分,卻是一個沒有任何重要意義的理論。回想前一節談到 Quine 後期著作堅持整體論蘊涵不可限定說,這個論證的確可以合理化這樣的說法,不過這似乎意謂 2-1-3 才是最符合他的想法的組合,但這同時意謂不可限定說不再是令人感興趣的理論。雖然解釋的方式不同,採取 3-1-0 的立場似乎不過是得到類似的結論。

現在的兩難是,如果是 2-1-3 或 3-1-0,則不可限定說變成一個令人不感興趣的理論,因為一切奧義都在整體論;如果是 1-0-0,Quine 的執念自然不成立,但是這個論證到底如何支持不可限定說,又能避免讓不可限定說淪入 2-1-3 的窘境?檢視這個論證可以提供需要的資訊,首先,這個論證利用一個形式特性提出的是逆向證明,說的是給定一組被蘊涵的經驗內容,它無法限定蘊涵的理論只有一個。雖然整體論的重點是單一科學假設沒有相應的經驗內容,必須訴諸一個複雜的集合體才行,而從集合體到可驗證預測之間的關係是邏輯蘊涵,不過關於不可限定說的細節,這個論證什麼都沒有告訴我們,不可限定說最賦想像力又極具爭議的部分,包含對於如何有意義的思考這個問題的反省,它完全保持沉默。因此合理的推測是 2-1-3 或 3-1-0 是不正確,而 1-0-0 正如 Quine 在〈ON Empirically Equivalent Systems of the World〉所說,整體論僅僅提供某種信心的提升而已。

在〈Pursuit of Truth〉Quine 明確指出不可限定說與翻譯的不確定性的對應,二者都是所有可能的觀察/經驗證據不足以決定出獨一無二的﹙理論/翻譯手冊﹚系統。[83]不過他很清楚它們之間的差異,主張翻譯的不確定性是附加在不可限定說之上,意思是就算我們任意的選擇了經驗上相等的某一個理論,它本身還是有翻譯的不確定性﹙101﹚。[84]不可限定說與不確定性的差異在於只有前者關乎事實,因為根據獨門式立場,我們會在所有經驗上相等的全面性世界理論中根據實用準則挑選一個,並且視這個理論為真、而其他經驗上相等但彼此不相容的世界理論為假,這同時意謂我們會認為這個理論提供的事實就是實在界,雖然我們很清楚在不同的選擇下,實在界就會有不同的認定。但是翻譯並非如此,要決定一個翻譯理論是否正確的唯一依據是可觀察的言語行為傾向,而正因為翻譯的不確定性成立,超越了可觀察的言語行為傾向就毫無事實可言﹙同前﹚。[85]

Becker 觀察到上述說法中的跳躍。上一段對不可限定說與翻譯的不確定性的區分,可以下述說明:

簡言之,真理的決定因素絕大部分的時間都輕易地保持固定。作為翻譯的決定因素的分析假設並非如此。(Quine 1960: 76)

對 Quine 來說,真理真正的決定因素在於物理學理論,我們無法不依據一個物理學理論去論斷一個理論語句是否在實在界為真,或實在界是否如這個語句所敘述,而絕大部分的時候物理學都是穩定的。翻譯的正確與否取決於一組被接受的分析假設,但是這樣的決定因素並不是穩定的。Quine 接著說:「我們隨時準備去懷疑一個外國人的言辭的意義,但卻不是依賴任何一組分析假設,我們甚至在缺乏一組分析假設的情況下就如此懷疑」﹙同前﹚。所以,全面性世界理論雖然無法由所有可能經驗觀察而加以限定,這無礙於它們是關乎事實,但是翻譯並非如此,超出了所有可能言語行為傾向,翻譯理論或語意理論與事實無關。這裏的跳躍其實在先前的說明中已經隱約露出,以一個較恰當的說法,我們可以說可接受的翻譯手冊都是行為上相等 (behaviourally equivalent),因為它們都相容於所有言語行為的傾向 (Becker 2012: 128)。[86]翻譯的不確定性可重述為:所有行為上相等但彼此不相容的翻譯手冊。但是從此處看不出如何從翻譯的不確定性推論出翻譯與事實無關的結論,或者說我們目前不清楚為什麼翻譯具備非事實性 (infactuality)﹙同前﹚。Becker 解決這個跳躍的方案是增添一項前提,也就是在翻譯的不確性理論之外,再加上行為主義作為科學語言學的理論﹙同前﹚。如果根據行為主義,所有關乎翻譯的事實都是行為事實-亦即所有關乎回應語言學家的詢問而表達出同意或異議的傾向的事實-而翻譯又無法由所有可能言語行為傾向予以確定,那除了行為事實,翻譯與其他物理事實無關。這個論證牽涉到對事實的存有學看法,將留待下一節再處理。

最後,我們可以依據上述討論,說明許多哲學家如何誤解了翻譯的不確定性論題。Quine 的結論是有些關於意義/翻譯的疑問並沒有答案,還是有些關於意義/翻譯的真理不可能知道 (unknowable)?或許因為 Quine 的科學非實在論立場過於鮮明,許多人以為翻譯的不確定性是一個知態論題,但事實上他提出的是一個存有學論題。從知態方式理解,這個論題會變成我們永遠不可能知道其他人所表達的意義是什麼,這代表他所言的確是關乎分析假設的真理與事實、或者意義/語意的真理和事實,只是我們不可能知道而已,所以我們不可能知道他人話語的意義。但實際上他說的是,因為沒有關乎分析假設的真理與事實、或者意義/語意的真理和事實,所以根本沒有這樣的東西可以被知道。

有一點要在此補充,Quine 的翻譯的不確定性是證實主義整體論的語意學,或說是科學語意學或語言學。這種理論是以科學的方式重新界定經驗,再秉持證實主義的基本精神將語句的意義與支持它的證據結合。但是 Davidson 認為 Quine 的翻譯理論應該以語句的真值條件作為基礎,而且後期 Quine 的著作中亦出現過他同意 Davidson 的說法。在此僅僅簡單指出一點來反對這點,如果 Quine 的翻譯理論以語句的真值條件作為基礎,那會以二種方式跟他的「真」理論相衝突。其一是縮簡主義的特性,對於縮簡語架所適用的語句,必須具備獨立於「真」概念或「真」性質的意義理論,所以訴諸 Davidson 的真值條件語意學就形成循環。其二是真值條件與「真」概念就具備解釋力,「真」就是實質的概念與性質。唯有謹記 Quine 是個「真」概念/「真」性質的縮簡主義者,才能充分瞭解他的學術工作。

本節處理的是 Quine 的存有學立場,他的一個名句是「沒有同一性標準的東西不存在」 (no entity without identity),所以他反對所有抽象的東西存在,除了集合之外,因為集合有清楚的同一性標準來判斷兩個集合是同一個或不是,而且他主張像數字之類的抽象存在物,都可以被化約到集合。作為擁抱自然主義的徹底經驗主義者,他將哪些具體事物存在的問題,交給﹙目前的﹚最佳科學理論來決定,這就是他知名的存有學許諾 (ontological commitment)。另外一個他關心的存有學議題是如何淡化它的重要性,這是他的存有學相對性 (ontological relativity) 理論,意即沒有獨一無二的方式可以決定出一個理論的存有學。但是存有學許諾似乎與存有學相對性有某種緊張關係,本節將先說明存有學相對性,再介紹存有學許諾,最後討論它們的關係。

在上一節討論翻譯的不確定性時,提到了指涉的不可測度,如果沒有任何言語行為傾向以外的事實可以決定哪一個指涉方案 (a reference scheme) 是正確的,那麼就事實層面來看,選擇任何一個指涉方案都是任意的。[88]對存有學相對性理論最重要的說明,當然就在〈Ontological Relativity〉(Quine 1969b)。簡言之:

要在絕對意謂下說明一個理論的物體是哪些並不合理,合理的作法是去說,一個關於物體的理論如何可以由另一個理論予以解釋或予以重新解釋。(50)

這種以另一個理論來重新解釋一個理論的存有學的方式並無止境,也就是 A 理論以 B 理論重新解釋,但因為以絕對意謂下談論任何理論的存有學都不合理,所以 B 理論的存有學亦必須再以第三個理論重新解釋,依此類推直到無窮。說明這個理論的最簡單方式是透過置換函數 (a proxy function)——對於任何一個理論,我們都可以一個函數將它的﹙存在事物的﹚論域 (universe) 映射 (map onto) 到一個背景理論 (a background theory) 的論域。當然,如前所述,置換函數並非沒有限制,它必須保全原來所有語句的真值分配,意即在原理論中為真的語句在背景理論亦為真,為假的語句亦為假。

指涉的不可測度就是瞭解此點的極佳方式。比較簡單的例子是將所有物體的指涉,都透過函數置換成它的時空片斷的序列。稍為複雜的例子是將物體的指涉,以函數置換成它們的互補 (complement),譬如兔子﹙或其他物理存在﹚就一變而為這個世界去除原本兔子﹙或其他物理存在﹚的非連續體存在——因為它們的存在是分散在各個地方——而剩下的部分,這種方式也可以應用在集合上,將所有集合都置換成各自的邏輯互補,例如﹛a, b﹜的互補就是除去 a 與 b 之外的一切東西。以形式化敘述指涉的不可測度如下:

給定任何理論,一個名詞根據這個理論的指涉方案指涉到一個物體 x,我們可以製作一個置換函數 ø 將 x 映射到背景理論的指涉方案中的 ø(x)。類似的,如果這個理論的一個述詞 F 滿足每一個 x,也就是 F(x),它在背景理論就是滿足 Fø(x),加上對滿足關係的恰當刻畫,背景理論賦予每個語句的真值條件就會與原先理論所賦予的真值條件相等,這就是指涉的不可測度。

存有學的相對性似乎只是一步之遙。如果前述再加上缺乏獨一無二決定指涉方案的語意或物理事實,那唯一可以有意義的談論一個理論/一個語言的語詞的指涉的方式,是將它相對於另一個理論/另一個語言,無論對另一個理論/語言的選擇有多麼任意。這種作法的問題正如之前所描述,在於無限後退,Quine 最終的解決方式,是在實務上默許以我們自身的語言來終止相對性的後退,並且以其字面語值 (face value) 來看待它的字詞 (Quine 1969b: 49)。[89]Quine (1981c: 20) 亦提出一個待在船上/划船的類比,他認為在實務上默許就是待在船上﹙不要划船﹚,而存有學的後退就是划船。

Field (1974) 與 Davidson (1979) 都反對 Quine 解決無限後退的方案,Gibson (1988) 則試圖替 Quine 解套,批評前二者都未曾注意到指涉的不可測度與存有學相對性的二種讀法。Field 與 Davidson 的批評,在於 Quine 的作法會使我們自身理論/語言的存有學可以被固定,而其他理論/語言的存有學則必須無限後退,這使得我們自身的理論/語言是使用了私有語言或就是私有語言,而私有語言是不一致的概念或者私有語言是不可能的。Gibson 則認為固然在知識論意謂下,任何語言的語詞的指稱都沒有事實可言,但是在存有學的意謂下,我們未曾深究 (uncritically) 就接受的語言的語詞的指稱本身就是一種事實 (Gibson 1988: 143)。

Gibson 對前述待在船上與划船的類比的解釋,是我們未經深究而接受的語言的指涉方案,可以經由默認我們語言同文翻譯 (homophonic translation) 而被固定 (Gibson 1988: 139)。他認為在存有學意謂下,未經深究而接受的母語的字詞的指稱是個事實 (143),他甚至主張某些是行為事實,也許所有都是。未經深究的英語使用者大概會肯定地答覆「Does ‘rabbit’ refer to rabbits?」這樣的問題,但是我們的原住民友人根本不可能有機會去同意「Does 'gavagai' refer to rabbits?」這樣的詢問。然而這毋寧是一個怪異的說明方式,因為一來原住民無法回答這個問題的原因很可能是因為他不懂英文,二來是後面這個問句既不是英文也不屬於原住民語言。更嚴重的是這完全是憑空臆測,實驗哲學很可能可以輕易地擊潰這種主張。

無論如何,存有學的相對性似乎與存有學許諾相衝突。Quine 在〈OnWhat There Is〉討論何物存在時,利用 Russell 在〈On Denoting〉改寫確定描述詞 (definite description, the) 的方式,將所有指涉性的單稱詞都予以述詞化,再討論該詞是否有所指涉。譬如討論 Pegasus 是否存在時,將它改寫為 Pegasusized,再討論我們是否願意接受「至少有一個 x,x 是 Pegasusized」為真,其中「x」代表變元,「至少有一個」代表存在量號 (the existential quantifier)。假如接受這個語句為真,就代表承認論域之中 Pegasus 存在,就是一個存有學許諾,假如不接受就是不承認。這就是 Quine 的名言:「存在就是約束變元的值」(To be is to be the value of a bound variable)。藉由這個方式,一個科學理論的存有學就是它的存有學許諾。但是根據存有學的相對性,要在絕對意謂下談論何物存在是不可能的事,那麼當我們以上述方式承認玉山存在時,我們到底承認了什麼?

現在的難題是,假如我們接受存有學的相對性,又接受 Field 與 Davidson 對 Quine 的解決方案的批評,存有學許諾就被極度弱化到不知承認何物存在的地步。我認為解決這個問題的關鍵,正是第二節所討論的消解引號的指涉理論。Quine 把「真」與「指涉」都當作是非實質概念,所以他才會說:

我的結論是…對任何具體或抽象事物而言,重要的不是它們是什麼,而是作為邏輯結構上中立的結點 (nodes),它們對世界理論 (overall theory of the world) 做出了什麼貢獻。(Quine 1995a: 74-75)

再回到 Quine 1986a:[90]

在母語中,﹙我現在主張﹚指涉最好被當作是瑣細但沒有問題的,就像 Tarski 的真理典範。因此「倫敦」指謂倫敦﹙無論那個是什麼﹚,「兔子」指稱兔子﹙無論那些是什麼﹚。(460)

結合起來看,存有學許諾代表一個理論所承認存在的事物,但是它本身並未告訴我們這些事物到底是什麼。由此觀之,接受消解引號指涉理論可以消除存有學相對性與存有學許諾之間貌似緊張的關係。

最後要談一下事實問題:對於 Quine 而言,事實到底是什麼?他一方面根據自然主義認為事實是內在於﹙所接受的﹚理論,談論「facts of the matter」,這自然就是出現在消解引號語架的右手端,另一方面又從未個體化事實或「facts of the matter」,而且後來以事實性的討論取代事實的討論,避免大家對事實的過度的形上學化。事實上,唯一 Quine 承認的事實性是關於粒子物理事實,其餘的都與事實性無關,這是他為何不曾個體化事實的理由,也使得消解引號語架的案例/公理並不是真的符應於事實。

Quine 的系統性哲學理論對二十世紀英美分析哲學的發展的形塑,無人可以否認,從五零年代開始,許多哲學家不知花了多少精力想要擊退 Quine 的幾個主要理論,恢復傳統哲學的榮景。其實要掙脫 Quine 的枷鎖非常容易,只要拒絕接受他對哲學傳統的反省即可,將他的理論當成各自獨立的對象予以攻擊。不過,不預先接受某種特定的哲學立場就做不來這樣的事,不先預設分析/綜合語句和先驗/後驗語句的區別,就無法回應他對這種哲學立場的批評。Quine 種種理論的結論不一定正確,但是他跳脫傳統哲學框架的思考方式,卻彌足珍貴。

在前述介紹的 Quine 的哲學系統中,是否有最基本、最核心的哲學立場呢?某些詮釋者認為是自然主義,譬如 Hylton 就明白說出這點,Kemp 則認為 Quine 以自然主義回答主要的哲學問題,像是何物存在?或者我們如何有知識?甚至何謂經驗?或許有人認為這個問題的答案見仁見智,沒有一定的標準。但是這個問題的答案,其實要看「核心」是什麼意思。若要說貫穿在整個 Quine 的哲學系統中,自然主義與經驗主義二者皆不遑多讓,自然主義的哲學—科學連續體,使我們以科學研究成果來回答形上學問題與知識論問題,也重新界定何謂經驗,儘管 Quine 所使用的刺激與刺激意義遭受非議,但無可否認那是當時科學對感官經驗的最佳理論,腦神經科學與神經生理學在今日或可提供更適切的替代理論。無可替代的是行為主義,這也是許多人攻擊的對象,但是行為主義之所以重要,是因為徹底經驗主義並不訴諸任何先天 (innate) 理性直覺,既然語言是人類概念化的通路,言語行為是人類學習語言唯一可觀察的對象,建立在同意與不同意的﹙言語﹚行為傾向之上是徹底經驗主義必須的作法。

許多不瞭解 Quine、甚至不瞭解分析哲學的人,無法理解為何第四節討論的分析/綜合語句暨先驗/後驗語句的批評具備足夠的力道,主因是不認同 Quine 討論的區分方式。除了之前提過以片斷的方式來看待他的理論之外,主要是完全忽略了 Quine 討論的是經驗論的二個獨斷,他的論證對於訴諸某種型態的理性直覺的理性主義者而言,當然連隔靴搔癢都談不上。有趣的是除非反對者願意接受獨斷之名,直接認定此二區分無需論證或理據的支持,完全不顧預設結論的批評,不然最佳方式就是透過科學研究,譬如 Chomsky 主張人類之所以能夠發展並學會語言,是因為先天的普遍語法 (universal grammar),如果沒有科學研究的支持,這不過是個猜測。Quine 在《From Stimulus to Science》中亦主張歸納法是先天認知結構,但是不同於 Kant 直接利用前述二區分,以理性先天認知結構的範疇處理,他透過演化論主張這是人類適應環境的演化結果。因此,即便要接受前述二區分,最佳方式還是要透過科學研究,說明此二區分是人類先天認知結構的一部分。但是,這其實就接受了徹底經驗主義的立場,而接受此二區分的解釋亦是依據實用標準的最佳說明罷了。

經驗主義的角色不同於自然主義,它是 Quine 哲學的基石,是自然主義立場的基礎。自然主義並不足以推論出它本身的合理性,否則基於哲學—科學連續體來反駁哲學與科學的截然二分就變成合理,假設分析/綜合語句區分來支持內外部問題的區分,再以內外部問題的區分來支持分析/綜合語句的區分就一樣是合理。自然主義是整體論的理論後果,而整體論是徹底經驗主義下的自然結果,所以自然主義必須倚賴 Quine 的經驗主義立場才能成立。

整個 Quine 哲學的核心是作為證據的經驗與理論的關係,也就是貧瘠的輸入與洶湧的輸出之間的關係,也就是人類解釋現象的歷程。考慮一下前述各節討論的對象:反駁邏輯常規主義,是反對邏輯具有完全不同於科學的證據基礎;反駁分析/綜合語句區分的整體論,是科學假設/理論與觀察經驗證據之間的關係;不可限定說是將理論與經驗證據二者皆推至極致的後果,即使掌握了所有可能的經驗證據,﹙全面性世界﹚理論依然無法被獨一無二的決定;翻譯的不確定性是談論語意理論與作為證據的可觀察言語行為的傾向,即便掌握了所有可能的言語行為傾向,仍舊不能確定某一個翻譯﹙語意﹚理論是正確的。自然主義也是來自於反省理論與經驗證據之間的關係的結果,感官經驗之所以依據科學研究成果來說明,既是自然主義的理論後果,也是理論與經驗﹙證據﹚之間的寬鬆關係 (empirical slack) 的結果。而理論與經驗證據之間的關係不是自然主義的後果,否則就造成循環。事實上,以解釋現象作為瞭解哲學/科學的唯一出發點的徹底經驗主義,在起始點就顯示了實用主義的不可或缺,也難怪 Quine 在〈Two Dogmas of Empiricism〉最後一句會說:

每個人都擁有一份科學遺產,加上感覺刺激持續不斷的湧現;引導他如何拗曲他的科學遺產以符合持續的感覺刺激,如此的考慮只要是理性的,就是實用的。(46)

[1] 之所以使用「科學非實在論」的術語,是因為「科學反實在論﹙scientific anti-realism﹚」本身帶有評價色彩,似乎這種立場只是另一種主流的反動而已,但事實是它是併立的主流理論。

[2] 「truth」這個字有二個主要的對象,一個是關於概念,另一個則是關於為真的載具﹙bearer﹚,雖然許多哲學家獨鍾命題﹙a proposition﹚,但是Quine是以語句作為首要的載具。中文常以「真理」翻譯之,但顯然前述二者不適合皆如此稱呼,因此本文以「真理」指為真的語句,而無論是正文、引文、或註解,凡以概念為對象或其他非關真語句的使用,皆以加引號的「「真」」處理之,其間並無強調之意,如要強調則以黑體表現。惟有一點須特別說明,基於術語使用上的慣例,「theory of truth」翻譯為「真理理論」而非「真」理論,雖然有時仍混用。

[3] 邏輯經驗主義者以經驗意義作為語句意義的核心,並強調任何缺乏經驗意義的語句都是荒謬、不值得探討的對象,同時據此主張許多傳統哲學問題都是假問題。他們立即遭遇的難題是數學與邏輯語句,因為它們被視為完全缺乏經驗意義,但卻又不是荒謬的語句。此所以他們訴諸分析/綜合語句的區分,前述標準僅適用於綜合語句,數學與邏輯語句是分析句,所以不受影響。關於Quine對Carnap的實用轉向的評論,請參考第四節。

[4] 以下列出幾個Quine不喜歡的字眼或說概念,作為他企圖重新反省哲學的證據:思想﹙thought﹚、信念﹙belief﹚、知識﹙knowledge﹚、模態概念、甚至經驗﹙experience﹚等。他認為哲學家未曾證成他們對這些概念的使用,只是習以為常的用於哲學討論,所以他不是企圖重新界定它們,就是不將它們作專門術語使用。

[5] 「徹底經驗主義」﹙radical empiricism﹚一詞最先由William James提出,此處的用法無涉於James。感謝匿名審查人提供的資訊。

[6] 儘管Quine晚年在這點上有所退讓,認為一階邏輯與經驗完全無關,如果他的退讓是他不再認為這僅僅是與經驗相關的程度的差別,而轉變成認為是種類的差別,那我不能同意他的轉變是正面的。

[7] 古典經驗主義與邏輯經驗主義的細節過於龐雜,此處無法細述,不過,此處的區別可以簡單以是否接受分析與綜合的區分來說明。前述二種立場皆接受此項區分,也因此接受哲學與科學的截然二分。此點在邏輯經驗主義更為清楚,某些邏輯經驗主義者﹙譬如Ayer或甚至Russell﹚企圖以訴諸感覺予料的基本語句,來回應Descartes的懷疑論論證的挑戰。

[8] 本節觀點主要採用侯2008。

[9] Quine所提到之處,譬如Quine (1975)、Quine (1981)、Quine (1986a)、Quine (1986c)、Quine (1986e)、Quine (1990f)。

[10] Quine以反對分析綜合區分著名,所以語言與理論之間的畛域不再。關於此部分,請參考第四節。

[11] Quine所接受的理論是消解引號理論﹙the disquotational theories of truth﹚的一支,這些理論都以陳述句作為消除引號語架的適用對象。為簡便起見,本文皆以「語句」稱之。

[12] 這種語架本身不屬於我們日常語言的一部分,因為像中文這樣的日常語言不存在「p」這樣的假位符號﹙dummy symbol﹚。在此不多作討論。

[13] 簡言之,符應理論認為一個語句或命題為真的充分必要條件,是它符應事實或事態﹙states of affairs﹚,這種理論的特色是高度倚賴某種形上學理論對事實或事態的說明,並且必須清楚解釋何謂符應關係。融貫理論則是將語句或命題為真的充分必要條件,當作是該語句/命題與所接受的信念系統相融貫,這種理論顯然必須說清楚何謂融貫關係。

[14] 關於縮簡主義真理理論的許多細節,請參考Horwich 1998b。

[15] 例如「孔子在《論語》中所說的都是真的」。

[16] 此處暫且不論「p或非p」是不是中文。

[17] 關於Tarski真理理論的細節,此處茲不贅述。

[18] Quine自然非常清楚悖論的威脅,不過本節只是Quine真理理論的基本介紹,這個問題不會多作處理。

[19] 關於這種作法的種種議題,Horwich皆詳加論證解釋,請參考Horwich 1998b。

[20] 此處的語詞不包含作為片語或複雜語詞的一部分而出現的情況,譬如「bachelor」出現在「bachelor of art」之中的使用。此點適用於所有使用「語詞」二字的脈絡。

[21] Horwich 1998a亦針對消解引號指涉理論多所討論,譬如199-206。

[22] 細節請參考Carnap 1937。

[23] 定義有許多種,此處指的是被視為語言常規的定義。

[24] Russell亦抱持類似的立場,請參考The Principles of Mathematics: 429。

[25] 這個定義需要補充,所以在「Carnap and Logical Truth」中,Quine提出了修正。為了簡化說明起見,此部分將不予討論。

[26] 關於邏輯主義不成立-意即數學語句無法化約到邏輯語句-的情況下,常規主義如何變通而依舊成立,請參考Quine 1937第三節起始處。

[27] 細節部分請參考Quine 1937第三節。

[28] 這種對邏輯常規主義的批評,可以追溯至Charles Lutwidge Dodgson﹙即《愛麗絲夢遊奇境》﹙Alice's Adventures in Wonderland﹚的作者Lewis Carroll﹚1895年於《Mind》寫的「What the Tortoise Said to Achilles」。

[29] Poincaré對非歐幾何的說明,正足以顯示Kant將歐氏幾何視為先驗綜合命題的問題。

[30] 有人可能認為某些語句可以被歸類為永遠依據常規而為真,只要它們一開始就是經由立法式公設而被接受。Quine反對這種看法,批評這是讓我們深陷最沒有意義的歷史臆測之中。這是因為在大多數案例中,要決定一個語句最初如何被包括在人類知識總體是不可能的,意即要確定哪些語句在原初時就是由立法式公設引入,是不可能完成的工作。其次,就算我們發現一個真語句是發源自常規,也不會因此認為只有這樣的語句是經由我們的選擇。我們很清楚在某種程度上,真語句之間的相互關聯是人工創造的產物,所以我們不會僅將前述語句當作是我們﹙基於實用考慮﹚選擇的產物,而去拒絕其他語句亦是﹙基於實用考慮﹚選擇的結果。

[31] 曾聽說國外一位知名學者每次搭乘長途飛機一定會攜帶這篇論文﹙另一篇是Frege的〈Sense and Reference〉﹚,因為每次閱讀都會產生新的想法。

[32] 此處的寫法只是為了便於闡述論點起見,在語意學上並不特別講究精確。

[33] 第四個版本其實在1953年的論文版本中出現在1951年第三個版本之前,是為了Carnap於1952年的〈Meaning Postulates〉而寫,由於此部分是1951年版的增添,所以列為第四個版本。

[34] 事實上,此項說法並非Peirce的主張。感謝匿名審查人對此點的指正。

[35] 相較於「分析句被經驗所空洞地﹙vacuously﹚驗證」,這個說法更合理,因為分析語句本來就不會被經驗所驗證。

[36] 更多細節留待第六節說明不可限定說時再討論。

[37] 許多哲學家將這個看法當作不可限定說﹙理論無法由經驗加以限定﹚,在第六節將仔細說明。

[38] 或許有人視他們的推論為無稽,因為理性主義說明分析/綜合語句的區分就絕對不是證實主義式。不過考慮到討論的脈絡是Quine的經驗論的二個獨斷,他們的推論就不會顯得如此突兀。

[39] 關於Gibson對證實理論的理解所帶來的混亂與錯誤,稍後即說明。

[40] Gibson另外提出Quine可以不用訴諸(1)和(2)二者,他可以前述科學實踐的例子作為支持整體論的論證,然後再提出(2)。或者,前四節則可以提供論證反駁分析/綜合語句的區分,然後可以得到整體論,然後再以整體論反駁第二個獨斷。第一個方案的問題在於〈Two Dogmas of Empiricism〉中並沒有提到上述科學實踐的例子,所以這不足以說明Quine在此篇論文不曾循環論證。第二個方案的問題自然是前四節似乎並沒有提出足以推翻分析/綜合語句的區分的論證。所以此處不再進入此二方案的討論。

[41] 此句來自Enquiry Concerning Human Understanding的結尾。

[42] 自從Weinberg ﹙J. M.﹚、Nichols (S.)與Stich﹙S.﹚2001年出版〈Normativity and Epistemic Intuitions〉﹙Philosophical Topics 29, nos. 1 and 2: 429–60.﹚之後,實驗哲學開始興盛。在這種意謂上,哲學思想實驗與理論受到大量經驗檢證。

[43] Rorty, Richard (1980). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, Princeton University Press。

[44] 請參考第四節對證實主義的整體論的說明。

[45] 說「『以某種形式』支持」是因為Quine並未使用「infer」、「derive」等強烈的字眼,甚至不曾使用「support」,而是「lend credence」。

[46] The Nelsons 2000與Kemp 2006的參考資料皆未列Quine 1975,這篇論文一起始就明確表示,不可限定說與整體論不同﹙313﹚。

[47] 收縮理論主要是說明像太陽這種恆星如何產生高熱,現已證明是錯誤的。

[48] 之所以說理論不相容、而非不一致,是因為後者意指其中一個理論為真,但是除了當下被接受的主流理論之外,科學史上相衝突的理論都被認為是假的,我們似乎缺乏好的理由相信我們的理論是個例外。或許有人認為這是科學反實在論的悲觀歸納論證﹙the pessimistic induction argument﹚,因為過去所接受的理論皆為假,所以現在或未來所接受的理論自無例外。其實不然,此處指的是科學非實在論,主張執著於科學理論是否為真的實在論立場,並不是探討理論與證據關係的恰當方式。

[49] 容或有人覺得此處未嚴格區分理論為真與理論被認為為真,因為經驗觀察通常被視為或當作是真的,所以將這種看待經驗觀察的方式與理論為真結合,是一種誤導。照這種看法,理論為真要搭配經驗觀察為真,而理論被認為為真要搭配經驗觀察被視為為真。即便如此,要說二種搭配方式的搭配項彼此一致,顯然正是受批評的地方,因為當理論為假時,經驗觀察就一定變成為假,我們接受的理論一為假,我們認為為真的經驗觀察亦一變為假,這種荒謬無庸贅言。這種批評方式正立足於某種天真的科學實在論立場,也是Quine批評的對象之一,因為這樣的看法必須建立在我們可以有獨立於所接受的科學理論之外,直接探討這個世界或實在界的方式﹙Quine 1960: 16﹚。